Chapitre 7 : Une impossible synthèse

Ce que nous disent les programmes officiels d’enseignement en SVT

« La théorie de l’évolution est elle-même encore

très jeune et il est par conséquent hors de doute que les recherches

ultérieures doivent modifier très notablement les idées actuelles, y compris

celles qui sont strictement darwiniennes, sur la marche de l’évolution des

espèces »

Engels. Anti-Dühring

La biologie officielle lutte sur deux fronts. Sur l’un,

elle doit faire face à une crise théorique qui l’assiège avec la dernière

vigueur (chapitres 2 et 3). Sur l’autre, il lui faut sans cesse réaffirmer ses

positions contre l’imminence d’une synthèse matérialiste de plus en plus facile

à effectuer (chapitres 5 et 6) … Synthèse dont elle fournit bien malgré elle

toutes les clefs !

Manifestement le néodarwinisme n’a plus l’initiative

dans cette « guerre »… Comment peut-il tenir sur ces deux fronts sans

perdre la face ? Comme nous l’avons déjà montré, il a perdu d’avance, et

nous n’irons pas chercher bien loin la preuve de cet échec annoncé ; elle

saute aux yeux des enseignants du second degré qui ont suivis les changements

de programme depuis les années quatre-vingt. A chaque réforme, le retard de

l’enseignement sur la recherche s’amenuise : Dans tous les domaines de la

biologie les contradictions s’intensifient et la recherche en expose

instantanément toutes les impasses, pendant que l’enseignement piétine, pris en

tenaille entre la nécessité d’une métamorphose et l’impossibilité

d’officialiser des théories alternatives trop dissidentes… Il est hors de

question d’enseigner aux élèves autre chose qu’une science sûre d’elle même,

assise sur des bases solides et objectives ! Notons par exemple que les

manuels de SVT se distinguent fondamentalement des manuels de Physique-Chimie

par l’absence absolue de références à l’histoire des sciences ! (Ceux de

Physique-Chimie au contraire en font un usage massif et régulier).

Dans ce contexte, rédiger les nouveaux programmes de

Sciences de

La démonstration s’appuiera essentiellement sur une

comparaison des anciens et nouveaux programmes de la filière scientifique en

Sciences de

A.

Réécrire l’histoire

a.

Ignorer Darwin…

L’histoire des sciences n’a jamais été enseignée en SVT

au lycée, et pour cause… Il n’est pas question de gaspiller le précieux temps

des futurs bacheliers avec la question des idéologies scientifiques ! D’un

manuel scolaire à l’autre, on trouvait parfois dans les années quatre-vingt,

des hagiographies sur Mendel ou Morgan, rarement sur Darwin. Mais les programmes

officiels d’alors n’y faisaient jamais référence[1].

Il y a plus étonnant concernant Darwin. Si le

mendélo-morganisme est enseigné depuis les années soixante dix, la science de

l’évolution, question centrale de la biologie depuis la fin du XIXe

siècle, n’apparaît dans les programmes que dans les années quatre-vingt dix.

Elle n’est abordée pratiquement que depuis 2001… Aujourd’hui paradoxalement,

les anecdotes concernant les grands découvreurs ont totalement déserté les

manuels scolaires. Plus les notions scientifiques sont affirmées, plus leurs

auteurs sont effacés[2].

C’est hors du lycée que les élèves ou les étudiants

découvriront comment Darwin a révolutionné la biologie ! Sa théorie elle

même ne s’est pas implantée dans les programmes sans difficultés. Totalement

ignorée dans les textes antérieurs, elle apparaît timidement dans les années

quatre-vingt dix.

|

Ancien programme de TS (B.O. hors série n° 6 du 9 juin 1994) |

Nouveau programme de TS (B.O. hors série n° 5 du 30 août 2001) |

|

En

initiant aux mécanismes, encore

largement hypothétiques, de l’évolution biologique, [cette partie de

programme] aide à comprendre la dynamique de la biodiversité. (…) L’évolution est la seule explication

scientifique qui rende compte des constats : unité, diversité du

monde vivant et changements ayant lieu au cours des temps géologiques. L’évolution

implique une filiation entre les espèces ; les espèces actuelles

dérivent d’ancêtres communs plus ou moins éloignés dans le temps ; une

origine commune à toutes les espèces est hautement probable. |

Les êtres

vivants partagent des propriétés communes (structure cellulaire, ADN,

modalités de la réplication et de l’expression des gènes, code génétique).

Ces propriétés traduisent

une origine commune. L’état

actuel du monde vivant résulte

de l’évolution. Toutes les espèces vivantes actuelles et toutes les

espèces fossiles sont

apparentées mais elles le sont plus ou moins étroitement. |

Avant d’être un fait scientifique, l’évolution n’était

donc qu’une « hypothèse hautement probable »… En revanche la manière

d’amener cette notion a quelque peu changé. Dans l’ancien programme on insiste

sur l’unité du monde vivant aux niveaux morphologique, embryologique et

moléculaire, impliquant l’origine

commune des espèces actuelles. Dans le nouveau programme, c’est la diversité

des espèces actuelles et anciennes qui prévaut, impliquant des relations de

parenté hiérarchisées entre elles. Le cladisme, suggéré dans l’ancien programme

par une phrase finalement effacée lors des allègements à la fin des années quatre-vingt

dix, est aujourd’hui la méthode reine de mise en évidence de

l’évolution.

Le cladisme est une méthode formaliste assez récente

qui quantifie les caractères homologues « dérivés » (comprendre

« évolués ») partagés ou non au sein d’un ensemble donné d’espèces

actuelles. Le « principe de parcimonie » commande le choix de l’arbre

phylogénétique le plus probable parmi toutes les hiérarchies de parenté

possibles entre les espèces de ce groupe ; on retient l’arbre qui suppose

le plus petit nombre d’innovations successives, l’apparition simultanée d’une

même innovation structuralo-fonctionnelle sur des branches évolutives

indépendantes étant considérée comme fortement improbable[3].

Par conséquent, les nœuds réunissant plusieurs branches

ne correspondent plus à des « ancêtres communs » (ancien programme)

mais à des « ancêtres communs théoriques ». De plus, l’imperfection

des restes fossiles connus, les inévitables lacunes correspondant aux espèces

fossiles non encore découvertes, le caractère subjectif enfin, du choix des

caractères homologues utilisés, impose à cette méthode un relativisme assumé.

|

Ancien programme de TS |

Nouveau programme de TS |

|

Des

relations de parenté entre les êtres vivants peuvent être proposées à partir

de l’étude de caractéristiques morphologiques, anatomiques et embryologiques

d’organismes actuels et fossiles. La

recherche des parentés s’appuie également sur des comparaisons, au niveau

moléculaire, de séquences de gènes homologues ou de produits de l’expression

de ces gènes. |

L’établissement

de relations de parenté entre les vertébrés actuels s’effectue par

comparaison de caractères homologues (embryonnaires, morphologiques,

anatomiques et moléculaires). Les comparaisons macroscopiques prennent en

compte l’état ancestral et l’état dérivé des caractères. Seul le

partage d’états dérivés des caractères témoigne d’une étroite parenté. Ces

relations de parenté contribuent à construire des arbres phylogénétiques. Les

ancêtres communs représentés sur les arbres phylogénétiques sont hypothétiques, définis

par l’ensemble des caractères dérivés partagés par des espèces qui leur sont

postérieures ; ils ne correspondent pas à des espèces fossiles précises.

Une espèce fossile ne

peut être considérée comme la forme ancestrale à partir de laquelle se

sont différenciées les espèces postérieures. |

Du point de vue philosophique, nous savons à quel point

il est facile de passer d’un relativisme aussi fécond qu’inévitable, à un

subjectivisme particulièrement délétère en science. Ainsi, l’enseignant affirme

que l’évolution est un fait, mais glisse très facilement du caractère

éternellement hypothétique de toute construction cladiste au caractère fondamentalement hypothétique de la notion

même d’évolution : certes c’est un fait scientifique, mais il est indémontrable…

Ernst Mayr lui même ne s’y est pas trompé. Pour lui

comme pour la majorité de ses collègues néodarwiniens, le cladisme, produit

d’importation de l’« idéalisme allemand » destiné à contrarier

l’« empirisme anglo-saxon », doit être rejeté. Cette polémique est

d’ailleurs loin d’être close ; le cladisme doit être rejeté parce qu’il

donne de l’évolution une image subjectiviste, abstraite et finalement

anti-darwinienne, au sens où il passe sous silence la notion primordiale

d’adaptation des espèces à leur milieu. Cette omission n’est pas fortuite. Dans

un premier temps, les auteurs du programme se réclament ouvertement de Darwin

lorsqu’ils avancent la théorie cladiste, même si ce dernier n’est pas cité dans

le programme. Une conférence préparatoire[4]

au sujet du nouveau programme en

fait état : « La

cladistique est un « enfant de Darwin ». On lit dans l’Origine des

Espèces « Le système naturel est fondé sur le principe de

descendance avec modification. Les caractères que les naturalistes considèrent

comme montrant une pré-affinité entre deux ou plusieurs espèces sont ceux qui

ont été hérités d’un parent commun par conséquent toute la

classification est généalogique. La communauté de descendance est le lien caché

que les naturalistes ont cherché inconsciemment et non quelques plans inconnus

de création. » Dans cette citation de Darwin, on retrouve les notions de

parenté, de temps, de mort des espèces et d’ancêtre hypothétique commun. Le

problème est de passer du concept de généalogie au concept de parenté (pas de

confusion entre généalogie et lien de parenté). » Autrement dit, on

cite un texte anti-finaliste de Darwin qui n’a rien à voir avec

l’indéterminisme cladiste, on en tire la notion clef de généalogie, puis on

déclare que le cladisme équivaut au rejet même de cette notion !

Dans un second temps, et parallèlement à

l’officialisation du cladisme, méthode formaliste et indéterministe, les

notions polémiques de sélection naturelle, de compétition et de spéciation

allopatrique disparaissent[5].

|

Ancien programme de TS |

Nouveau programme de TS |

|

Les

innovations génétiques peuvent se traduire ou non dans le phénotype. Si

certaines mutations sont neutres,

d’autres s’expriment et peuvent même avoir des conséquences importantes,

surtout si ce sont des gènes

du développement qui sont touchés. La sélection naturelle,

s’exerçant sur des populations soumises à des conditions de milieu

différentes, privilégie la conservation des allèles ou associations

alléliques favorables dans les conditions écologiques du moment. (exploitation

de documents relatifs à un exemple ancien (concurrence édentés-autres mammifères lors de la

liaison Amérique du nord – Amérique du sud, concurrence marsupiaux – placentaires au

quaternaire). (…) La spéciation ou naissance

d’espèces nouvelles à partir d’une espèce mère implique l’isolement reproductif

entre les populations de l’espèce mère considérée. |

Les

innovations génétiques sont aléatoires et leur nature ne dépend pas des caractéristiques du

milieu. (…) Les

innovations génétiques peuvent être favorables, défavorables ou neutres pour la survie

de l’espèce. Parmi les

innovations génétiques seules celles qui affectent les cellules germinales d’un

individu peuvent avoir un impact évolutif. Les

mutations qui confèrent un avantage sélectif aux individus qui en sont

porteurs ont une probabilité plus grande de se répandre dans la population. Des

mutations génétiques peuvent se répandre dans la population sans conférer

d’avantage sélectif particulier (mutations dites neutres). Des

mutations affectant les gènes

du développement peuvent avoir des répercussions sur la chronologie et

la durée relative de la mise en place des caractères morphologiques. De

telles mutations peuvent avoir des conséquences importantes. |

Si on retrouve la notion d’avantage sélectif, celle de

sélection naturelle n’est plus identifiable. La sélection naturelle s’exerçait

sur des populations comme action conservatrice (ectogenèse), ce sont

aujourd’hui les mutations qui agissent sur des individus en leur conférant un

« avantage sélectif » (autogenèse) ! Dominés par le neutralisme,

les mécanismes darwiniens de l’évolution laissent une large place à la

variabilité individuelle aléatoire et finalement à l’autogenèse indéterministe,

tout en réaffirmant les notions weismanniennes de lignée germinale et

d’indépendance vis à vis du milieu.

La recherche aurait-elle été trop rapide ? A peine

l’évolution biologique fait-elle irruption dans les programmes que Darwin est

déjà renvoyé au placard ! Amputée de sa notion de sélection naturelle, la

théorie darwinienne subsiste dans les termes d’une variabilité individuelle qui

intéresse la génétique plus que la science de l’évolution. On censure donc le

problème de l’adaptation des organismes à leur milieu : Désormais divorcée

de la génétique des populations, la génétique moléculaire assumera seule la

tâche d’expliquer l’évolution biologique. C’est à force de taire son inaptitude

à remplir cette mission que les notions hétérodoxes des post-néodarwiniens

avanceront masquées dans les programmes.

b.

… Honorer Mendel et Morgan

Le programme de spécialité ne consacre pas moins de dix

semaines, soit un tiers de l’année scolaire, au chapitre d’histoire des

sciences intitulé « Des débuts de la génétique aux enjeux actuels des

bio-technologies ». Pourtant, à la différence des deux autres thèmes de

spécialité, celui ci ne comporte dans le Bulletin Officiel aucune introduction,

aucun texte explicatif préalable. Mieux ; aucun lien avec un quelconque

chapitre du programme de tronc commun, aucune transversalité avec les programmes

d’histoire ou de philosophie enseignés[6]

en Terminale S.

|

Thème 2. Des débuts de la génétique aux enjeux actuels

des biotechnologies (10 semaines) |

|

|

Activités envisageables |

Notions et contenus |

|

Réalisation

d’une dissection florale en relation avec la technique expérimentale de

Mendel. Observation d’un fruit et d’une graine. Analyse

d’expériences relatives au monohybridisme et au dihybridisme dans la

perspective des travaux de Mendel. Constat du

parallélisme entre le comportement des chromosomes et celui des facteurs

héréditaires. Etude des

résultats de croisement chez la drosophile dans le cas de l’hérédité liée au

sexe et interprétation des résultats dans le cadre de la théorie

chromosomique. Réflexion sur la valeur heuristique d’une

théorie scientifique. Localisation

de trois gènes sur un chromosome à partir de données expérimentales Digestion

de l’ADN par des enzymes de restriction et électrophorèse. (…) |

Les début

de la génétique : Les travaux de Mendel (1870). Les

travaux de Mendel reposent sur une analyse quantitative d’expériences d’hybridation chez les

plantes. Novateurs dans leur méthodologie, ces travaux visaient à obtenir des

hybrides stables. Dans une contexte scientifique où les gènes n’étaient pas

connus, ils ont apporté une rupture conceptuelle : a.

réfutation de la notion d’hérédité par mélange, b.

introduction du concept d’hérédité particulaire avec ségrégation

indépendante des facteurs héréditaires. La

compréhension des travaux de Mendel repose sur la connaissance des principes

de la reproduction sexuée des végétaux. La théorie

chromosomique de l’hérédité. La

redécouverte des lois de Mendel et les découvertes dans le domaine de la

cytologie à la fin du XIXe siècle conduisent à l’émission de la

théorie chromosomique de l’hérédité (1903) par deux cytologistes et à l’invention du mot gène. Les

travaux de Morgan sur L’avènement

de la biologie moléculaire : Une nouvelle rupture. La nature

chimique du gène (ADN-double hélice), la relation gène-protéine, les modalités de

l’expression génétique, notions déjà étudiées dans les programmes de seconde

et de première, doivent être replacées dans une perspective historique. Elles ne sont pas au

programme en tant que telles. La

révolution technologique du début des années 70. L’utilisation

des enzymes de restriction ouvre la voie du clonage des gènes et de leur

séquençage. En contribuant à une évolution importante du concept de gène et de la

perception du polymorphisme, elle fait entrer la génétique dans l’ère des

biotechnologies. (…) [OGM,

dépistage, thérapie génique] |

Incongruité flagrante, simplisme suspect, voilà un

chapitre particulièrement étrange aux yeux des élèves comme à ceux des

enseignants. En somme, Mendel et Morgan n’auront jamais été si honorés dans les

lycées que depuis le désaveu public du mendélo-morganisme dans la presse

scientifique et les laboratoires de recherche !

Remarquons ici deux points importants. 1) Le choix des

hommes à qui on rend hommage, à travers un récit totalement néo-positiviste. 2)

La réactualisation de quelques notions fondamentales de la génétique

moléculaire, réinvesties, rebaptisées, révisées même selon le goût du jour.

Constatons tout d’abord qu’aucun généticien critique

voire dissident vis à vis du mendélo-morganisme n’est cité dans ce récit. Par

suite, pas un des manuels scolaires publiés depuis n’y fera référence[7].

Aucune polémique donc, exceptée celle que lança Mendel lui même contre les

partisans de l’« hérédité par mélange ». Rien sur Goldschmidt, rien

sur Mac Clintock… rien sur le problème des macromutations, pourtant omniprésent

depuis le programme de seconde jusqu’à celui de TS !

Si les travaux de Mendel marquent une

« rupture » dans l’histoire des conceptions de l’hérédité, Morgan en

sera le continuateur triomphant. En revanche, on ne comprend pas bien en

quoi la

génétique

moléculaire marque une

« nouvelle rupture » par rapport au mendélo-morganisme ! Cette

étonnante perspective se rapporte évidemment au schéma du paradigme

kuhnien ; La notion de rupture est aujourd’hui incontournable en histoire

des sciences, mais la biologie souffre d’un grave déphasage par rapport à l’épistémologie

moderne… Les auteurs de ce programme tiennent à annoncer ces

« ruptures » comme garantie de scientificité, mais ils ne peuvent

pour autant se résoudre à relativiser leur mendélo-morganisme à l’heure où il

trône encore au sommet de l’édifice scientifique officiel.

C’est une contradiction implicite qui amène les auteurs

à offrir les gages d’une humilité scientifique propre à séduire les

sensibilités indéterministes alors même qu’ils tentent de réaffirmer

brutalement, maladroitement même, les piliers conceptuels du

mendélo-morganisme : formalisme (« analyse quantitative ») et

réductionnisme idéaliste (« notion de gène »)… La « perspective

historique » à travers laquelle on valorise les travaux successifs de

Mendel, Morgan, Monod est en réalité celle d’un progrès continu ouvrant la voie

aux « triomphes » récents de la biotechnologie… Si cette position

tout à fait positiviste s’accommode mal du processus cyclique paradigme /

révolution scientifique cher à Thomas Kuhn, c’est la « valeur

heuristique » des théories scientifiques qui sauve sinon leur objectivité,

du moins leur authenticité scientifique ; une théorie est condamnée à

rester subjective mais elle a toujours une valeur explicative qui justifie sa

légitimité. Tel est le néo-positivisme maladroit du mendélo-morganisme proposé

aux élèves.

Par quelques détours sémantiques, le déterminisme

réductionniste « un gène-un trait » devient une très humble

« hérédité particulaire », formule minimale mais finalement toujours

réductionniste, le dogme central devient une timide « relation

gène-protéine », dont on tait l’unilatéralité polémique, la notion de gène

enfin n’est plus brandie comme une explication totale, mais devient de façon

restrictive et empirique, une « unité de fonction, de recombinaison, de mutation »…

impossible à taire, l’unité de fonction est alors diluée, mais nous ne sommes

pas dupes. Aucune de ces trois redéfinitions empiriques ne tient plus

aujourd’hui (cf. chapitre 1)…

Peut-on concéder finalement cet échec théorique ?

Oui, à condition qu’un tel échec soit dénué de conséquence : ainsi, la

génétique moléculaire « contribue à une évolution importante du

concept de gène ». Ceci est à la fois une contre-vérité historique, si on

passe Kupiec et Sonigo sous silence, et une flagrante hypocrisie ; aucun

manuel scolaire n’appuie, ne fut-ce que par un seul exemple anecdotique, cette

notion exigible du programme ! Extrême prudence : Les élèves doivent

quitter le lycée avec l’idée que la notion de gène a fortement évolué, mais il

faut absolument leur cacher en quoi consiste cette évolution… La présente

analyse nous évitera d’être étonnés d’une telle inconséquence.

On remarquera ici l’absence des termes jadis

surexploités de programme génétique, de dogme central (le mot

« dogme » passe très mal aujourd’hui !), d’information

génétique, de déterminisme génotypique, … Les auteurs s’en tirent à bon compte.

Le document d’accompagnement au programme de TS, réservé aux enseignants,

commente : « C’est un moment privilégié pour aborder la nature des

théories scientifiques : ce ne sont pas des réalités découvertes, mais des

constructions intellectuelles qui reflètent l’idée que l’on se fait de la

réalité à un moment donné de l’histoire des sciences. Les concepts

scientifiques sont réfutables ; ils sont confrontés en permanence aux

faits d’observation et aux résultats expérimentaux. La science construit son

objet d’étude et ne se contente pas d’accumuler des observations. » La

chose est donc annoncée ; nous nageons dans le poppérisme le plus

vulgaire, oubliant au passage que Popper s’est précisément employé à démonter

la notion d’évolution biologique pour construire sa théorie de la

réfutabilité !

Si on se place du point de vue du lycéen, le récit

proposé offre tous les arguments du mendélisme qui furent lumineusement

confirmés puis élargis par Morgan, par Monod, jusqu’à jeter les bases d’une

technologie efficace au plus haut point, tout en avançant une version humble et

relativiste du progrès scientifique au niveau conceptuel. Ignorant tout des

réelles polémiques qui firent régulièrement et justement obstacle au

mendélo-morganisme, comment notre lycéen peut-il ne pas être séduit par cette

science univoque qui présente son triomphe avec une extrême modestie

qu’apparemment rien ne justifie, qui se donne tant de mal à relativiser des découvertes

dont l’objectivité est si flagrante ! Voilà un habile tour de passe-passe…

qui peut encore tenir le temps que le mendélo-morganisme achève son

agonie !

Si ce chapitre d’histoire des sciences est une manne

pour notre analyse, il ne faut pas oublier pour autant qu’il est marginal. Il

l’est dans le programme de spécialité, dont la plupart des élèves de terminale,

non-spécialistes, ne bénéficient pas. Il l’est plus encore vis à vis du

programme de tronc commun qui précisément se distingue par une scrupuleuse

discrétion idéologique. Avançons néanmoins que ce dernier répond à grande

échelle et implicitement, aux axes qui déterminent le présent chapitre ;

éviter toute contre-argumentation ouverte à la théorie néodarwiniste d’une

part, passer en fraude l’indéterminisme par des sous-entendus permanents en

contradiction flagrante avec les anciens programmes d’autre part.

B.

Un pas en avant : L’élan indéterministe

a.

Sur l’évolution

Dès l’ancien programme, la question de l’évolution

biologique passe par une forme non-polémique de la théorie neutraliste. On

envisageait la notion de mutation neutre comme le pivot d’une démonstration

gradualiste : Les gènes évoluent par accumulation de mutations neutres

jusqu’à l’acquisition éventuelle et accidentelle d’une nouvelle fonction. Une

phrase contenant les notions de duplication génique et de gène homéotique[8]

coexistait avec ce modèle orthodoxe comme si la juxtaposition micro-évolution /

macro-évolution n’avait jamais été problématique.

|

Ancien programme de TS |

Nouveau programme de TS |

|

Les

mutations jouent un rôle fondamental et sont à l’origine des différents

allèles d’un gène ; typiquement spontanées, non orientées, elles

interviennent avec une faible fréquence mais peuvent toucher de nombreux

gènes et devenir plus

nombreuses sous l’influence de certains facteurs du milieu. Des duplications géniques peuvent intervenir et

une évolution divergente des duplicata produits peut expliquer l’apparition de gènes nouveaux.

(…) Si

certaines mutations sont neutres,

d’autres s’expriment et peuvent même avoir des conséquences importantes,

surtout si ce sont des gènes

homéotiques qui sont touchés. |

Au sein du

génome d’une espèce, les similitudes entre gènes (familles de gènes) sont interprétées comme

le résultat d’une ou plusieurs duplications d’un gène ancestral. La divergence des gènes

d’une même famille s’expliquent par l’accumulation de mutations. Dans

certains cas, ces processus peuvent conduire à l’acquisition de nouvelles fonctions. Les innovations génétiques sont aléatoires et

leur nature ne dépend pas des caractéristiques du milieu. Des

mutations génétiques peuvent se répandre dans la population sans conférer

d’avantage sélectif particulier (mutations dites neutres). Des

mutations affectant les gènes

homéotiques peuvent

avoir des répercussions sur la chronologie et la durée relative de la mise en place des

caractères morphologiques. |

Le nouveau programme reprend cette juxtaposition, mais

en mettant l’accent sur l’indépendance des innovations génétiques vis à vis du

milieu ; avancée significative de l’indéterminisme donc, malgré la

similitude des notions abordées. Parallèlement, l’alibi neutraliste ouvre

désormais la voie à une officialisation du saltationnisme modéré de Jean

Chaline. Il y est déjà question des (trop) difficiles notions d’hétérochronie

et de macromutation[9]. L’enseignement de la

théorie des « horloges du vivant » que notre renégat saltationniste vient à peine de

réactualiser apparaît comme un pari sur ce que deviendra la théorie de

l’évolution dans un avenir proche. Rappelons que Chaline est le premier à

affirmer que la théorie synthétique n’est pas vraiment néodarwiniste ! La

stratégie des auteurs se précise…

D’une façon générale, l’accent est mis sur le caractère

anti-déterministe des thèses anti-finalistes qu’on suggère aux élèves. Ainsi

par exemple, ce chapitre est l’occasion d’une mise au point digne du plus grand

intérêt. Hervé Le Guyader indique au cours de la conférence citée plus

haut : « Le concept d’échelle des êtres, lié à la notion de

progrès, est toujours présent : il faut démontrer que ce concept est faux.

Exemples d’idées fausses : Les mammifères sont mieux que les reptiles /

Parmi les mammifères, les primates sont les meilleurs / Parmi les primates,

l’Homme est à placer au sommet / … Ce concept d’échelle des êtres entraîne deux

choses : La finalité (tout est fait dans un but donné) contre la notion de

contingence. » Commentant le chapitre concernant la lignée humaine, le

même conférencier tombe plus loin dans un humanisme bioéthique des plus

naïfs : « L’échelle

des êtres est une

source scientifique de racisme. Cela est du à nouveau, à une

confusion entre généalogie et parenté. (…) On ne doit pas

considérer une industrie moins bien qu’une autre [!]» Nous sommes ici dans

le « tout se vaut » condamné faute de dialectique, à faire de

l’antiracisme ethniste et « différencialiste » (conseillant par

exemple très « respectueusement » aux pays économiquement

sous-développés de rester ce qu’ils sont !)… De même, on indique dans le document

d’accompagnement au programme de TS : « Il convient d’aller à

l’encontre d’un certain nombre d’idées fausses (vision linéaire de l’évolution,

finalisme et anthropocentrisme conduisant à décrire l’évolution biologique

comme une série de perfectionnements aboutissant à l’Homme, persistance du

concept de fossile vivant,…). » On retient donc du saltationnisme non

son contenu anti-gradualiste mais ses innovations idéologiques très en vogue

sur le caractère aléatoire de l’évolution et le rejet de la notion de progrès.

Ce document précise que « les notions de convergence et de

réversion », incompatible avec l’évolution aléatoire, comme « la

présentation et la discussion des différentes théories de l’évolution »

ne doivent pas être abordées… Obscurantiste, cette position n’en est donc pas

moins inconfortable ! On note plus loin « Cette partie du

programme est une ouverture intellectuelle [ !]. Elle a pour but

d’envisager des hypothèses explicatives de l’évolution des espèces. La

complexité des relations possibles entre mécanismes de l’évolution et génétique

est telle qu’il est impossible d’en donner une vision d’ensemble ou des

mécanismes explicatifs. » Cruel aveu aux enseignants, qu’on épargnera

sous cette forme un peu brutale aux élèves eux mêmes !

Point intéressant : On voit poindre au delà de

certaines notions officielles indéterministes, des modèles bien plus

polémiques, de type post-néodarwinien… Parmi les sujets proposés aux élèves de

terminale S pour l’évaluation des capacités expérimentales de fin d’année, on

trouve par exemple un thème traitant explicitement des thèses d’Anne

D’ambricourt Malassez. Cette bête noire du néodarwinisme actuel,

antidarwinienne très critique vis à vis de la génétique moléculaire (voir

chapitre 3), est citée dans le contexte des mécanismes de l’hominisation ;

problématique qui se départit désormais des explications réductionnistes

habituelles… En travaux pratiques, les protocoles de comparaison des crânes du

chimpanzé et de l’Homme font référence à la théorie des transformations de

D’arcy Thompson… Bien entendu ces références sont tacites, très loin d’une

officialisation au cœur même des programmes. Plus implicites encore, les

modèles d’inspiration « sonigienne » font irruption dans les manuels

scolaires, de façon parfaitement anonyme mais aussi très significative…

b.

Sur la génétique

Arrêtons-nous donc sur la notion de spécificité

moléculaire ; tantôt implicite, tantôt explicite, son désaveu est

l’événement de loin le plus visible et le plus choquant aux yeux des

enseignants aujourd’hui.

Depuis les années soixante-dix, on enseigne aux

étudiants en biologie les dogmes authentiques de la génétique moléculaire. Les

futurs enseignants y sont formatés dans l’esprit d’une stéréo-spécificité

omnipotente, notion centrale et paradigmatique du réductionnisme génétique,

rayonnant dans toutes les disciplines biologiques :

-

En biochimie ; Toute réaction enzymatique suppose

une parfaite coaptation structurale entre l’enzyme et son substrat. L’enzyme

présente une structure tridimensionnelle fixe, spécifique d’un seul substrat

donné. Le complexe enzyme-substrat renvoie à l’image

« clef-serrure ».

-

En cytogénétique ; Le gène code une enzyme à

fonctionnalité hautement définie. Son expression est contrôlée par des enzymes

inhibitrices ou activatrices reconnaissant spécifiquement la séquence

nucléotidique de ce gène.

-

En immunologie ; La production d’anticorps dirigés

contre tel type d’antigène, reconnu comme n’appartenant pas aux molécules du

« soi », est prédéterminée génétiquement. La spécificité structurale

anticorps-antigène répond au modèle « clef-serrure ».

-

En neurologie ; Un neurone communique avec son

voisin par des neurotransmetteurs. Ces derniers sont captés par des récepteurs

membranaires spécifiques au niveau du neurone post-synaptique, toujours selon

le modèle « clef-serrure ».

-

En endocrinologie ; A une hormone correspond

toujours un récepteur moléculaire spécifique, initiant la réponse cellulaire au

signal hormonal. On retrouve le modèle « clef-serrure ».

-

En physiologie végétale, matière la plus rétive à ces

dogmes, on calque le modèle « clef-serrure » des hormones animales

sur le mode d’action pourtant très polyvalent de l’auxine, des cytokinines, des

gibbérellines… « hormones » végétales.

Le dernier et l’avant dernier

programme regorgeaient de « spécificité » à toutes les échelles.

Voyant dans cette logique une vertu particulièrement pédagogique, les auteurs

des manuels scolaires de l’époque surenchérissaient avec les schémas de

complémentarité structurale entre molécules spécifiques. Toute molécule

organique figurait sous la forme d’une pièce de puzzle coïncidant avec une ou

plusieurs autres pièces. Ainsi des bases complémentaires de l’ADN, des

complexes enzyme-substrat, anticorps-antigène, ou encore

neurotransmetteur-récepteur membranaire. Ce type de schématisation est vite

devenu une routine pour les enseignants en SVT, et l’élève qui savait manier

correctement cette notion obtenait les meilleures notes.

A l’étonnement général, il

n’est quasiment plus question de spécificité dans les nouveaux programmes.

Témoin le chapitre typique d’immunologie en terminale S ; figurant en

bonne place dans le programme précédent, il était question pendant la période

d’élaboration du nouveau programme de le supprimer purement et simplement, au

prétexte que les autres chapitres y prenaient déjà trop de place. Après

consultation des professeurs, majoritairement convaincus de l’utilité de

l’immunologie en terminale, on décida au dernier moment de le sauvegarder… mais

dans quel état ?

L’ancien programme

préconisait un usage quasi-systématique du terme d’« immunité

spécifique », regroupant tous les mécanismes immunitaires liés à la

reconnaissance spécifique des antigènes. On doit aujourd’hui parler

d’« immunité acquise », notion vague, équivoque, surtout destinée à

taire une polémique sans avoir à s’en justifier. Faire référence aux

« caractères acquis » avec une telle insouciance, en immunologie

(« évolution du phénotype immunitaire ») comme en endocrinologie

(« évolution du phénotype sexuel » par exemple), c’est revenir sur

des décennies de martèlement mendélo-morganiste sans pouvoir cacher une

inhabituelle faiblesse théorique !

On passe ainsi

accidentellement d’une notion fortement mécaniste, celle d’immunité spécifique,

à celle d’immunité acquise, ancrée dans une conception générale de l’évolution,

du processus, du mouvement…

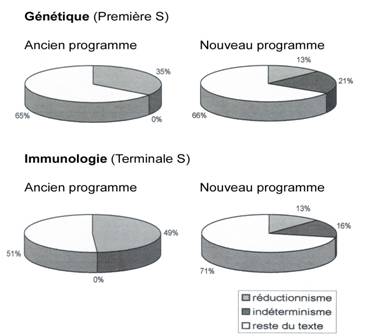

De l’ancien au nouveau

chapitre d’immunologie[10]

(fig.9), on passe d’un texte résolument tourné sur les notions de

reconnaissance spécifique et de distinction stricte du « soi » et du

« non-soi », exempt par ailleurs de celles de caractère acquis et

d’influence du milieu, à un texte qui ne fait plus référence à la distinction

« soi / non-soi », très peu à l’immunité spécifique et souvent aux

caractères acquis et à l’environnement… Ce n’est pas une coïncidence, loin de

là. Avançons deux preuves facilement identifiables.

Premièrement, la même

évolution caractérise le chapitre de génétique178 en première

S ; la notion d’« information génétique » n’y est quasiment plus

citée. La métaphore du « programme génétique », vieux réflexe de

biologiste, a totalement disparu. Les références à la stéréo-spécificité se

sont raréfiées de façon significative. En revanche, les notions d’influence du

milieu sur la formation du phénotype est fortement mise en avant ! Elle

était complètement passée sous silence dans l’ancien programme.

Deuxièmement, un article de

correction du programme, publié tardivement au Journal Officiel du 7 août 2002,

supprime sèchement deux des douze références à la notion tabou : « Dans

la partie intitulée I.7. Immunologie : (…) la phrase « les

lymphocytes T cytotoxiques sont aussi des effecteurs de l’immunité

spécifique » est

remplacée par « les lymphocytes T cytotoxiques sont aussi des effecteurs

de l’immunité acquise ». Le titre du paragraphe « les lymphocytes T4,

pivots des réactions immunitaires spécifiques » est remplacé par « les

lymphocytes T4, pivots des réaction immunitaires acquises ». » Ce

nettoyage théorique n’a donc rien de gratuit. On ne trouvera pourtant dans

aucun Journal Officiel de justification ou d’allusion à ces directives.

Dans le document

d’accompagnement aux programmes en revanche, on se montre un peu plus

explicite : « La distinction classique entre immunité non

spécifique et immunité spécifique est obsolète. En effet, de nombreuses

cellules du système immunitaire dites non-spécifiques interagissent avec leur

cible grâce à des récepteurs membranaires qui présentent un certain degré de

spécificité. Les récepteurs des cellules dites spécifiques sont des récepteurs

qui peuvent subir au cours de la réaction immunitaire une modification de leur

structure qui améliore leur capacité de reconnaissance de l’antigène. La

distinction entre immunité à médiation cellulaire et immunité à médiation

humorale, certes classique, est source de confusion dans l’esprit des élèves. »

Pourquoi ne pas l’avouer ; dans l’esprit des professeurs aussi ! Mais

la mauvaise foi revient vite : « Compte tenu du temps imparti à

l’étude de cette partie, des concepts majeurs de l’immunologie ne sont pas

étudiés » Par le plus grand des hasards, ces concepts

« majeurs » aujourd’hui proscrits sont précisément ceux qui décrivent

les mécanismes de l’immunité spécifique !

Dans le chapitre de génétique

en première S, on retrouve la même pudibonderie théorique (fig.9) :

Le document d’accompagnement réaffirme les bases de l’enzymologie

orthodoxe : « La notion de site actif, résultant de la structure

spatiale de la protéine, est précisée : on distingue site de

reconnaissance, en liaison avec la spécificité de substrat, et site

catalytique, en liaison avec la spécificité d’action. », mais dresse

plus loin la liste des notions interdites… ce sont précisément celles qui

permettent d’appréhender la spécificité moléculaire dans le détail :

« L’étude de l’allostérie, l’étude des coenzymes, la discussion sur les

limites de la spécificité des enzymes, la nature des liaisons enzyme-substrat

au niveau du site actif. » C’est avec le même goût du paradoxe que ce

document commente la partie relative à l’expression génétique. Nous sommes loin

des notions exigibles de l’ancien programme : « La notion de gène

morcelé, le contrôle de la transcription [tabou sur les facteurs

spécifiques influençant l’expression génétique], la maturation des ARN [mystère

de la commande génétique hypercomplexe de cette maturation], la maturation

et le devenir des protéines [tabou de la relation unilatérale un gène – une

protéine], la notion d’ARNt [tabou sur les mécanismes du code génétique

lui même], la structure du ribosome » sont désormais

interdites ! Il s’agissait pourtant des découvertes les plus fondamentales

de la génétique moléculaire !… L’auteur du texte s’offre une confession

que le programme officiel ne peut encore se permettre : L’un des

« objectifs [de ce chapitre] est de montrer la complexité des

relations entre génotype et phénotype et de casser l’idée d’un déterminisme

strict entre allèle et phénotype macroscopique ». Luxe bien modeste

finalement ; rien ne permet encore de nettoyer cette confession du mot

« strict » !

|

|

Réductionnisme |

Indéterminisme |

||||

|

Information gén. |

Programme gén. |

Spécificité |

Environnement |

Milieu |

||

|

Génétique,

ancien programme de IeS. 713 mots |

10

fois |

2

fois |

3

fois |

0 |

0 |

|

|

145

mots : 20% |

94

mots : 13% |

0% |

||||

|

Génétique,

nouveau programme de IeS. 353 mots |

2

fois |

0 |

2

fois |

5

fois |

1

fois |

|

|

29

mots : 8% |

19

mots : 5% |

73

mots : 20,6% |

||||

|

|

Distinction soi / non-soi |

Immunité spécifique |

Environnement |

Acquis |

||

|

Immunologie,

ancien programme de TS. 770 mots |

14

fois |

16

fois |

0 |

0 |

||

|

378

mots : 49% |

0% |

0% |

||||

|

Immunologie,

nouveau progr.

de TS. 1290 mots |

10

fois |

0 |

4

fois |

8

fois |

||

|

162

mots : 12,6% |

198

mots : 15,3% |

|||||

Fig.9 ; Changement

implicite de paradigme du nouveau programme de SVT (Lycée).

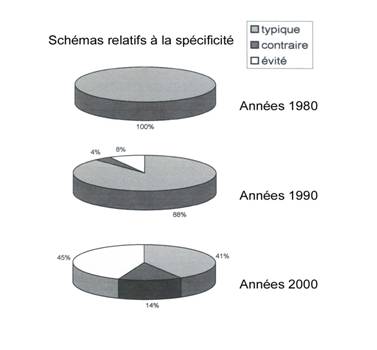

Une comparaison des manuels scolaires de l’ancien et du

nouveau programme montre à quel point les auteurs sont désappointés devant

cette schizophrénie théorique (fig.10). Qu’il s’agisse des anticorps ou des

neurotransmetteurs par exemple, les schémas de molécules sont de

plus en plus

fantaisistes. On les classera en trois catégories, qui peuvent

d’ailleurs coexister dans un même manuel ; 1) les schémas typiques dans

lesquels figurent des molécules spécifiques de type « puzzle », 2)

ceux qui sont contraires à ce modèle, figurant des molécules dont les formes

sont volontairement inadaptées deux à deux, 3) ceux enfin, qui évitent pudiquement

les représentations simplistes pour représenter des molécules sans convexité ni

concavité mais censées se coller les unes aux autres sans raison apparente.

Certaines molécules ne se distinguent même plus par leur dessin mais par leur

couleur !

Dans

les années 1980, la première catégorie fait incontestablement l’unanimité. Dans

les années 1990, la troisième catégorie apparaît mais reste fortement

minoritaire, tandis que la deuxième est tellement marginale qu’on la dira

accidentelle. Aujourd’hui, les deuxième et troisième catégories dominent dans

la plupart des manuels.

Manifestement

les manuels scolaires ont beaucoup de peine à suivre l’élan indéterministe

imposé par les nouveaux programmes… Parallèlement au développement marginal des

schémas contraires à la norme de représentation (qu’ils soient maladroits ou

volontaires, c’est à dire destinés à heurter les idées reçues sur la question),

les schémas orthodoxes cèdent en partie la place à des schémas qui évitent de

représenter les molécules au moment précis de la reconnaissance, voire de

représenter ces molécules elles-mêmes ! On ne dira pas pour autant que les

schémas orthodoxes sont rares, bien au contraire (41%). Renversement théorique

non assumé… mais très éloquent ! [voir en annexe la liste des manuels

étudiés et quelques schémas typiques des trois catégories distinguées ici]

Fig.10 ; Développement

d’une contradiction dans la représentation de la stéréospécificité dans les

nouveaux manuels scolaires.

L’indéterminisme a désormais

le champ libre, profitant d’une crise du réductionnisme pour décréter du même

coup la fin du déterminisme. Cet assaut que nous avons mis en évidence dans le

chapitre 3 doit être l’objet de toute notre attention. Il faut savoir discerner

le juste développement du holisme, à travers la résurrection opportuniste de la

cybernétique (Kupiec, Sonigo, Atlan) et celui de l’indéterminisme qui en reste

inséparable… faute de matérialisme dialectique. Ce développement apparaît dans

les programmes sous son aspect indéterministe, jamais sous son aspect holiste.

Là se tient le blocage que nous voulons mettre en lumière. Rappelons

ceci : la génétique moléculaire réductionniste est née d’une forme de la

cybernétique initialement holiste. Si sa relativisation dans les programmes ne

fait aucun doute aujourd’hui, la cybernétique holiste ne refait pas surface en

tant que telle[11].

En conséquence, le vide

théorique s’épaissit, mettant la biologie officielle dans une situation

instable et contradictoire, mais ponctuellement intéressante ; celle d’une

tentation inavouée, inconsciente, latente du matérialisme dialectique…

C.

Deux pas en arrière : Un darwinisme honteux

a.

Appauvrissement théorique des programmes officiels

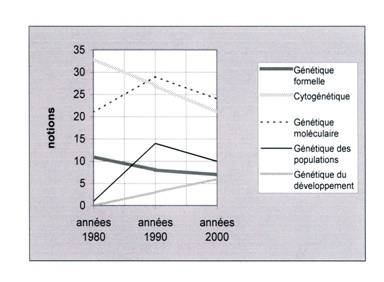

Les programmes officiels

explicitent un certain nombre de notions exigibles que les élèves doivent

s’approprier. En matière de génétique, on peut distinguer et compter celles qui

relèvent de la génétique formelle (Mendel), de la cytogénétique (Morgan), de la

génétique moléculaire (Monod), de la génétique des populations (Mayr) et de la

génétique du développement. Rappelons que la « nouvelle synthèse

évo-dévo », stade ultime auto-proclamé de la génétique réductionniste,

interprétant l’embryogenèse et l’évolution à la lumière de ces « gènes

homéotiques » si prometteurs, est au cœur de la tourmente dans la crise

actuelle de la biologie. A l’exception de cette dernière, tous les aspects

historiques de la génétique se présentent aujourd’hui sous une forme

« restreinte », ayant perdu progressivement un certain nombre de

leurs notions-clefs, tout en conservant les plus fondamentales (fig.11).

Des années 80 aux années 90

puis aux années 2000, la génétique formelle perd les notions de facteur

héréditaire, de carte factorielle, de codominance, et même les fameuses lois de

Mendel (leur formulation exacte). La cytogénétique de Morgan perd de nombreux

éléments descriptifs de la biologie cellulaire, gagne entre temps les notions

weismanniennes de lignées somatique et germinale, perd finalement la plupart

des éléments descriptifs fondamentaux pour ne retenir que le strict nécessaire

à l’appui de la génétique formelle. Le mendélo-morganisme est ainsi dilué, mais

conserve son cadre explicatif général [voir liste des notions en annexe].

Evolution du nombre de notions relatives aux différentes branches

historiques de la génétique sur les trois derniers programmes de SVT

(première et terminale S).

Fig.11

Parallèlement à cette lente

restriction des notions mendélo-morganistes pures, on assiste pendant les

années 90 au développement des notions relatives à la génétique moléculaire

puis à son déclin dans les années 2000, marquant le célèbre retard de

l’enseignement sur la recherche. Remarquons que le programme des années 90

correspond en fait, à travers la multiplication des notions, à leur

renouvellement qualitatif. Les notions les plus mécanistes du programme des

années 80 sont partiellement effacées (mécanismes précis de la synthèse

protéique par exemple), remplacés par les notions moins déterministes du

néo-connexionisme (programme génétique, codage, information génétique,

message). Quelques unes de ces notions seront effacées dans le nouveau

programme, mais on retrouve les notions essentielles du dogme

néo-connexionniste.

La génétique des populations

enfin se développe parallèlement, mais plus lentement : 14 notions dans

les années 90 contre une seule dans les années 80. Les notions se raréfient

déjà dans le nouveau programme avec 10 notions seulement. C’est à l’essor de la

génétique du développement que nous assistons, avec une lenteur plus évidente

encore, entre l’ancien (3 notions) et le nouveau programme (6).

Développement et déclin de

ces disciplines successives n’ont donc pas la même intensité. Le

mendélo-morganisme décroît lentement, comme la génétique moléculaire, tandis

que la génétique du développement, objet pourtant de tous les espoirs, ne se

développe pas avec la vitesse attendue…

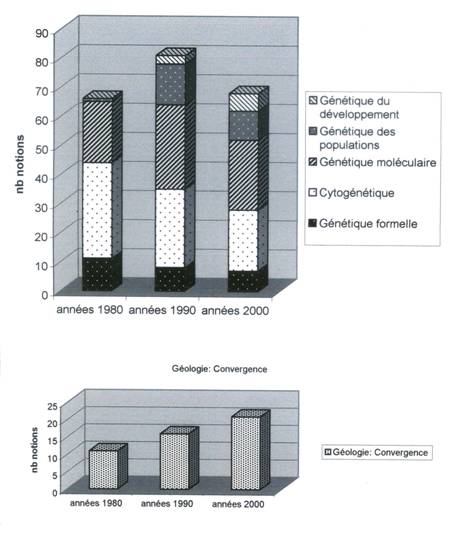

En additionnant toutes les

notions de génétique à travers ces trois périodes, la baisse de régime du

renouvellement théorique est très net : on passe d’un total de 66 à 81

notions dans les années 90, puis à 68 notions seulement aujourd’hui !

(fig.12)

Si le développement

qualitatif et quantitatif de l’enseignement de la génétique entre les années 80

et 90 n’a rien d’étonnant, son déclin dans le nouveau programme surprend en

revanche. En effet, dans la même période, une partie de l’enseignement de

géologie prise au hasard, celle qui concerne la convergence lithosphérique,

connaît un développement parfaitement continu : On conviendra que la

géologie est un refuge théorique « neutre » dans le domaine de la

recherche comme dans celui de l’enseignement !

En comparant les listes de

notions exigées par les trois programmes de génétique [voir annexe], on remarquera

qu’il s’agit moins d’une évolution qualitative, portée par des notions moins

nombreuses mais plus complexes, que d’une baisse quantitative quasi-exclusive

des notions enseignées. Deux conclusions s’imposent. 1) Cette baisse est le

signe du malaise des scientifiques face aux échecs de leur modèle théorique

jadis triomphant, 2) le mendélo-morganisme est encore loin du désaveu

total ; les notions les plus fondamentales du modèle, à l’exception de la

stéréo-spécificité que nous avons traitée précédemment, résistent à cette

purge, elle même lente à venir par ailleurs…

Parallèlement à l’élan

indéterministe évident qui marque les nouveaux programmes, la biologie

officielle se trouve contrainte, faute de théorie alternative acceptable, de

faire deux pas en arrière en réaffirmant ses valeurs réductionnistes obsolètes,

mendélo-morganisme d’une part, génétique moléculaire d’autre part.

Fig.12 ; Evolution

cumulée du nombre de notions relatives à la génétique et évolution du nombre de

notions relatives à un chapitre idéologiquement neutre de géologie durant la

même période.

b.

Position atypique, instable, décisive

Avant de clore ce chapitre

sur le point le plus important, un détour par l’enseignement de philosophie

s’impose. Les trois derniers programmes ne se sont pas succédés sans heurts

dans cette discipline. Depuis les années 80 jusqu’en 2001, l’avant dernier

texte proposait un thème sur « le vivant », comportant des réflexions

plutôt matérialistes sur l’évolution, sans doute influencées par la cybernétique,

et même des textes de Darwin. En 2001, un nouveau programme fut proposé :

Toujours des éléments d’épistémologie générale … mais plus aucune référence à

la biologie en particulier. Hasard ?

Signalons que Luc Ferry,

dirigeant la rédaction des programmes avant d’accéder au poste de ministre

chiraquien de l’Education Nationale, est l’un des soixante-quinze membres de la

« Fondation Saint-Simon », célèbre et puissant lobby français composé

de journalistes, de grand patrons et d’intellectuels de droite et « de

gauche éclairée ». Pape du néodarwinisme, François Jacob est par ailleurs

le seul biologiste membre de ce Think Tank. Entre les petits fours et

les coupes de champagne, les réflexions idéologiques que nos deux compères

n’ont pas manqué d’échanger ont dû inspirer, en partie au moins, les nouveaux

programmes de lycée.

Contre cette version 2001,

ouvertement politisée, la lutte des professeurs de philosophie a en partie

payé ; deux ans plus tard, un nouveau programme leur est finalement

soumis. Ce dernier est apparemment moins polémique[12],

bien qu’il confirme l’inévitable officialisation d’auteurs réactionnaires tels

que Karl Popper et Annah Arendt.

Trônant parmi les plus

grands, d’Aristote à Marx en passant par Descartes et Kant, nous retrouvons

Ferry se citant lui même (indirectement bien sûr) dans certains manuels. Les

mains salies par la mièvrerie de ce médiocre « philosophe », l’élève

de terminale trouvera plus loin des textes de Jacob, au chapitre concernant les

sciences de la nature… En effet le « vivant », naguère effacé,

réapparaît dans la version 2003. Importance des titres dans les textes

officiels : on passe ici d’un chapitre modestement intitulé « Le

vivant » avant 2001, au très éloquent « La matière, le vivant et

l’esprit » ! On imagine comment y sont traités les couples de notions

exigibles de « cause/fin, contingent/nécessaire, essentiel/accidentel,

formel/matériel, objectif/subjectif »… Bien entendu, rien n’est dit sur le

darwinisme en tant que tel, moins encore sur la génétique. Seule préoccupation

apparente : réconcilier matérialisme et idéalisme !

Rien de bien nouveau donc, si

ce n’est le caractère de plus en plus explicite de l’idéologie dominante. Si la

biologie refait surface dans le programme de philosophie, pour enfoncer le clou

de l’indéterminisme et bannir une fois

pour toutes le

« finalisme »,

rien n’aidera l’élève

à porter un

regard critique sur l’enseignement de SVT. Ce regard critique

apparaît pourtant aujourd’hui plus qu’hier de toute première importance…

Pourquoi le programme de

terminale S en SVT est-il si atypique ? Reprécisons les termes de la

contradiction qui le travaille : 1) Du point de vue strictement théorique,

les auteurs du programme doivent rendre compte de connaissances sur une matière

vivante qui procède dialectiquement, en dressant entre elles des cloisons

« métaphysiques » ; la génétique est la génétique, l’embryologie

est l’embryologie, etc. Telle est la « stratégie » de la science

bourgeoise. Si le courant néopositiviste du XXe siècle cherchait, vainement,

les instruments d’une lutte contre la métaphysique, dans la

« physicalisation » très formaliste de la biologie à l’intérieur des

sciences de la nature, dans la « génétisation » de toutes les

disciplines à l’intérieur de la biologie elle-même, sa forme ultime d’obédience

kuhnienne, enregistrant le reflux de la génétique moléculaire, traduit le grand

retour de la métaphysique en sciences, encourageant les biologistes à une sorte

de néo-vitalisme improbable. 2) Du point de vue pédagogique, une bonne

« progression » se doit de tracer un fil directeur à travers les

chapitres d’une année scolaire, même si ces derniers n’ont apparemment rien de

commun.

Dans l’ancien programme,

cette contradiction est peu marquée. En effet, un matérialisme néopositiviste

fortement teinté de mécanisme fait suite au triomphe de la cybernétique

néo-connexionniste dix ans plus tôt dans le domaine de la recherche. La crise

de la génétique ne fait que poindre et l’introduction au programme officiel

multiplie les allégeances au « programme génétique » et invite au

culte du « mécanisme », qu’il s’agisse de biologie ou de géologie (la

« machine-Terre »). Le fil directeur est donc tout trouvé ; ce

sera l’omnipotence du réductionnisme mécaniste.

Pour les

sciences de la vie : En seconde, le programme comporte la mise en évidence

de différents niveaux d’organisation du vivant (écosystème, organisme, cellule)

et l’étude de l’organisation

fonctionnelle des êtres vivants, sous la dépendance de leur programme génétique et

des facteurs du milieu. En première S, l’enseignement implique la mise en jeu

cohérente des concepts de programme

génétique, de transformation de la matière, de flux d’énergie. Les

acquisitions en chimie permettent d’élucider les mécanismes cellulaires et la manière dont ils

contribuent à assurer l’identité de l’individu et le métabolisme, ainsi que

ceux qui interviennent dans les cycles de matière et le flux d’énergie au niveau des

écosystèmes, et finalement de l’écosystème Terre. En terminale S, l’étude des mécanismes de la

reproduction sexuée, à l’origine de la diversité génétique des individus,

s’appuie sur les connaissances acquises en classe de première à propos de la

nature du matériel génétique et des modalités de son expression, ainsi que de

la relation entre génotype

et phénotype ; l’étude du fonctionnement intégré de l’organisme s’appuie sur

les connaissances relatives à la communication acquises en classe de

seconde ; l’étude de l’évolution biologique s’effectue en liaison avec

celles des milieux et de la géosphère.

Pour les

sciences de

La double

progression, en sciences de la vie d’une part, en sciences de la terre d’autre

part, souligne les interactions biogéologiques : appréhension, en seconde,

de supports proches, limités, accessibles (sol, gisement d’eau) ;

extension surtout dans l’espace, en première, jusqu’au niveau de la planète

avec les cycles

biogéochimiques ; extension, en terminale, plus largement dans le temps et

dans l’espace, avec l’histoire de la terre et l’évolution biologique.

Le programme

comporte cinq parties qui peuvent être abordées dans un ordre différent, à

condition que soit assurée une progression cohérente. Les quatre premières

parties concernent les sciences de la vie. La première, unicité génétique des

individus et polymorphisme des espèces, prolonge l’étude du programme génétique des

êtres vivants réalisée en première. La compréhension de l’unicité des

organismes et du polymorphisme des espèces passe par celle des mécanismes de la

transmission de l’information

génétique et prépare l’étude de l’évolution. La deuxième partie, mécanismes de l’immunité,

permet de réinvestir et d’élargir les acquis précédents et ceux de première sur

le programme génétique.

Elle apporte en particulier une illustration de son expression polymorphe et

une explication du maintien de l’intégrité du soi au niveau moléculaire. La

troisième fonde la compréhension de quelques aspects du fonctionnement des

centre nerveux sur l’étude des mécanismes à la base des propriétés des neurones et réseaux

neuroniques. Elle s’appuie sur l’étude de la motricité somatique. La quatrième

porte sur le fonctionnement d’un système de régulation, à l’échelle de l’organisme, dans le cas

des taux d’hormones sexuelles mâles et femelles.

La cinquième

partie associe sciences de la terre et de la vie dans un même thème général :

histoire géologique et évolution biologique. Ce thème est l’aboutissement

logique des études qui, en classe de seconde, situent notre planète au sein du

système solaire et, en classe de première, abordent les manifestations internes

et externes de la dynamique terrestre. Il permet d’esquisser la fresque des

grandes étapes de l’histoire de la terre, grâce à l’étude des modifications de

sa surface et au constat des transformations de la biosphère.

BO spécial n°6 du 9 juin 1994

Il en va tout autrement du

nouveau programme. Un fil directeur fédérera t-il des chapitres aussi

différents que l’évolution biologique, la géologie, l’immunologie et

l’endocrinologie sans mécanisme réductionniste ?

Par un heureux

« hasard », c’est dans ce contexte que nous retrouvons la

dialectique. Attention : L’introduction au nouveau programme de TS est

loin d’une apologie du matérialisme dialectique ! Elle est précisément

l’illustration concrète de l’impossibilité/nécessité d’une conversion de la

science bourgeoise au matérialisme dialectique. L’illustration du caractère à

la fois salutaire et délétère de la position actuelle

anti-réductionniste/anti-déterministe. La voici :

Notre

planète, tant en ce qui concerne la géosphère que la biosphère présente deux propriétés d’apparence

contradictoire : stabilité et variabilité. Cette contradiction se résout

par la prise en compte de la dimension

temporelle. L’un des objectifs du programme de la classe de terminale

est de fournir un modèle dynamique de

Le monde vivant

présente une unité structurale et fonctionnelle mais aussi une très grande

diversité ; cette diversité lui permet de se maintenir globalement au cours du temps et de

s’étendre dans l’espace. Ainsi, la stabilité de la biosphère s’accompagne de la variabilité des espèces

(évolution), la stabilité

de l’espèce s’accompagne de la variabilité des individus (procréation, génétique), la stabilité de l’individu

s’accompagne de la variabilité

de certains de ses constituants (par exemple le système immunitaire).

Comprendre l’évolution

biologique et géologique de la planète requiert la capacité d’identifier des

moments remarquables dans l’histoire de la terre, de les ordonner, d’évaluer

leur âge et de mesurer les durées

qui les séparent.

Approche du temps en biologie et en

géologie : L’objectif de cette [présentation] est d’introduire

le programme, de lui donner du sens, d’en faire percevoir le fil directeur et

la logique. Il s’agit plus précisément de conduire les élèves à s’interroger

sur les différentes échelles de temps utilisées pour comprendre l’évolution conjointe de la planète et de la

biosphère. Cette introduction s’appuie sur le perception empirique du temps qu’ont les élèves.

Elle ne constitue en aucun cas une liste de contenus ou de notions exigibles au

baccalauréat. Toutefois, si une notion utilisée dans l’introduction est reprise

dans une autre partie du programme, elle pourra alors faire l’objet de

questions à l’examen, ces questions se cantonnant exclusivement aux contenus et

respectant les limites de la partie du programme correspondante. Les

indications ci-dessous ne sont que des propositions.

Comment la

planète actuelle s’est-elle construite au cours du temps ? Son fonctionnement a t-il

toujours été conforme à l’actuel ou s’est-il modifié au cours du temps ? Quels sont

les évènements majeurs qui jalonnent cette histoire ? Quand se sont-ils

produits ? Comment peut-on les dater ? Comment peut-on apprécier leur

durée ? Sur

quels critères notamment temporel,

peut-on définir la stabilité ou la variabilité d’un individu, d’une chaîne de

montagne, d’une molécule, d’une espèce, d’un domaine océanique ? Quelles

sont les durées

caractéristiques d’existence d’un individu, d’une chaîne de montagne ? Les

modifications de la planète et de ses habitants sont-elles continues ou discontinues ?

Méthodes et

supports envisageables : Repérer sur une frise du temps les grands évènements déjà abordés au

cours des classes précédentes en sciences de la vie et de la terre. Par une

recherche documentaire, faire construire une frise du temps en y plaçant les évènements

couramment évoqués dans la presse scientifique. Parmi les évènements clés

intéressants, on peut citer sans les développer, les exemples suivants :

La formation de la terre, l’apparition de la vie, l’apparition d’une atmosphère

oxydante, la mise en place de la tectonique des plaques, l’apparition du

premier eucaryote, etc.

Faire

classer les grands évènements biologiques et géologiques selon leur durée. Faire naître un

questionnement sur le mode d’appréciation de la durée des phénomènes. Discuter sur un exemple de

la continuité ou

discontinuité d’un phénomène selon l’échelle de temps utilisée pour le décrire. Discuter

sur un exemple de la stabilité ou de la variabilité d’un objet, d’un mécanisme,

etc. en fonction de la durée

de son observation. Parmi les « objets » et « mécanismes »

dont on peut apprécier la durée :

la planète Terre, une chaîne de montagne, une période glaciaire, une espèce, un

individu, une cellule, etc.

BO hors série n°5 du 30 août 2001

Premier constat : Plus

aucune trace des notions de programme génétique ou d’information génétique. Le

terme de « mécanisme » lui même ne revient plus qu’en tant que

vieille habitude encore mal combattue, quand il n’est pas tout simplement entre

guillemets. En revanche, un consensus s’établit autour des notions de

« temps », de « durée », d’« évolution »… voilà

donc, très explicitement, le nouveau fil directeur !

|

Introduction

au programme de TS |

Avant |

Après |

|

|

Programme génétique |

Mécanique |

4 |

0 |

|

Information génétique |

1 |

0 |

|

|

Mécanisme |

6 |

2 |

|

|

Machine |

1 |

0 |

|

|

Evolution |

Dialectique |

5 |

4 |

|

Temps |

2 |

10 |

|

|

Continuité/discontinuité |

0 |

2 |

|

|

Durée |

0 |

7 |

|

|

TOTAL |

12

mécanique 7

dialectique |

2

mécanique 23

dialectique |

|

Fig.13 ; Le rejet du

mécanisme provoque l’apparition de la dialectique dans les textes officiels.

Les deux premières phrases du

présent texte sont étonnement claires. Elles invitent à une approche presque

ouvertement dialectique de la matière, qu’elle soit vivante ou non ! La

métaphysique vitaliste semble donc provisoirement renvoyée au placard.

Considérant la matière dans son évolution, cette introduction qui jette la

trame du programme annuel fait plus encore ; elle omet du même coup et

sans justification ce mécanisme qui traversait les anciens programmes avec le

ton de l’évidence.

Si certains formateurs IUFM

font du « temps » le pivot central d’une progression idéale, d’autres

lui préfèrent carrément le concept central de

« contradiction » ! Comme entraînés contre leur gré par cet élan

dialectique complètement inédit, les auteurs du programme passent même de la

notion de contradiction à celle de continuité/discontinuité ! Arrive t-on

au saut qualitatif ? Bien sûr que non. Mais rien n’empêche plus un

enseignant marxiste de l’enseigner légitimement ! (fig.13)

Modérons toutefois notre enthousiasme…

Les « deux propriétés » que « présentent notre planète, tant en

ce qui concerne la géosphère que la biosphère » ne sont

qu’« apparemment contradictoires », même si le texte qui suit atteste

la réalité de cette contradiction. De plus, on affirme naïvement que

« cette contradiction se résout par la prise en compte de la dimension

temporelle » : Cette prise en compte ne peut être que saluée, même

si, rappelons-le, elle est incroyablement tardive, mais la dimension temporelle

ne saurait être la clef d’une réelle compréhension des évolutions géologiques

et biologiques. On cherche à expliquer une contradiction antagoniste évidente

par l’évolution elle même, c’est à dire son effet. On cherche en somme à

élucider un miracle… alors que cette contradiction est précisément le moteur,

la cause nécessaire de l’évolution !

Ainsi renversée, la

démonstration n’a aucune chance d’appeler un jour le secours du matérialisme

dialectique, moins encore d’aboutir à de nouvelles connaissances réelles… Et

nous retrouvons la vieille « perception empirique » qui fera primer

des aspects secondaires, comme la distinction des échelles de temps, sur

l’aspect principal du problème…

Prolongeant la recherche

officielle, l’enseignement est ainsi un puissant révélateur des blocages de

l’idéologie dominante. Par delà la contradiction

anti-déterminisme/anti-réductionnisme, qui explique les tentations dialectiques

plus ou moins explicites des Tort, Jacob, Gros, Gould, Kupiec et Sonigo, etc.,

les aveux implicites des auteurs du programme pourraient à la rigueur

convaincre aujourd’hui des esprits jadis réfractaires au marxisme, mais sont

surtout pour nous, par leur caractère implicite même, autant de preuves de ces

« honteuses » tentations et de leur échec annoncé.