Chapitre 6 : Hérédités et pression désorganisatrice

Théorie dialectique

de l’hérédité

« On peut y arriver [à la conception dialectique de

F.Engels (Dialectique de

Si l’approche dialectique donne à l’histoire de la vie un cadre

descriptif cohérent qui rend à l’évolution darwinienne sa nécessité

fondamentale, bien au delà du simple mécanisme hasard/sélection, elle consiste

à effectuer un renversement théorique de la génétique instructionniste, c’est à

dire à bâtir partant d’elle les instruments de sa propre négation dialectique

(A).

En nous conformant à ce que préconise Engels, c’est à dire en portant la

« conscience des lois dialectiques au devant du caractère dialectique de

ces lois », nous nous sommes départis de l’écueil empiriste consistant à

juxtaposer des concepts à valeur descriptive sans tenter d’en identifier les

interactions objectives. Nous en tirerons ici les conséquences :

Authentifier l’existence d’une contradiction objective opposant hasard et

sélection naturelle, inscrire le moteur de l’évolution non dans cette

« opposition » à caractère métaphysique, c’est à dire exclusivement

dans l’un ou l’autre de ses termes, mais dans le dépassement dialectique de

leur contradiction dynamique (B).

A. Les bases génétiques d’ une théorie dialectique de l’hérédité

C’est de la notion de gène telle qu’elle fut définie par Crick et ses

coreligionnaires, que naît la génétique moléculaire dans les années cinquante,

en même temps qu’un renouvellement de la conception vitaliste selon laquelle la

vie au sens large tient moins aux lois matérialistes de la chimie qu’à celles

de l’« information », de la « stéréospécificité », du

« programme ».

Dans l’option (la nôtre) qui consiste à poser pour objectif malgré leur

interprétation les résultats de nos chers praticiens, nous avons vu à quel

point il est facile de la couvrir d’une dangereuse téléologie ; Cette

molécule « est produite pour », cet organe « sert à », ce

gène « code » tel caractère… Que de dérives naissent de telles

métaphores ! Résumons les.

Problème des finalistes : Si chacun de nos organes concourre à un

rôle précis dans l’organisme (stocker les sucres pour le foie, assurer

l’oxygénation du sang pour les poumons) à l’instar des pièces d’une machine ou

d’un robot, à quoi sert donc la machine elle-même ?

Nous avons le choix ; 1) L’organisme est le véhicule de l’âme, 2)

l’organisme est le véhicule des gènes qui l’ont façonné (véhicule sans lequel

ils ne sauraient subir la sélection naturelle !), 3) l’organisme est

l’« organe » d’une collectivité d’organismes à un niveau supérieur,

4) l’organisme est structuré de telle façon qu’il conserve sa structure… Nous

voyons à quel point cette dernière solution, qui n’est pas forcément en

contradiction avec la troisième, revêt une « téléologie » spéciale et

apparaît pour les lecteurs peu familiers de la dialectique, sous la forme d’une

audacieuse tautologie ! Mais la vulgate darwinienne n’en est-elle pas une

autre ?

Ni la population, ni l’organisme, ni même la cellule ne sont donc le

« véhicule » des gènes, pas plus que ceux-ci ne sont les pages d’un

« Livre de Vie ». Seule certitude ; un gène est une portion

d’ADN qui contrôle la production d’un ou de plusieurs type-s de protéine-s au

niveau cellulaire. Comme les cellules fonctionnent ensemble dans un organisme

pluricellulaire, il n’est pas étonnant qu’un défaut génétique ponctuel ait des

répercutions nombreuses et variées sur le phénotype de cet organisme. De là à

affirmer que tous les caractères visibles et invisibles de notre organisme

correspondent chacun à un gène précis, le fossé est vite franchi…

Remplaçons l’ADN par un cobaye dans le laboratoire du généticien et

remplaçons le matériel de génie génétique par un simple bistouri : Que le

cobaye meure après une ablation de ses reins et notre praticien dira que le

rein est l’organe qui sert à éviter la mort. Que le cobaye fasse une

grosse dépression une fois castré, il dira que le testicule est l’organe du

bon moral !

Mais c’est bien plus qu’une question de méthode. La définition du gène a

beaucoup évolué depuis un siècle. Que chaque caractère phénotypique requiert le

concours de nombreux gènes, que chaque gène participe à l’élaboration de

nombreux[1]

caractères phénotypiques, cela ne fait aujourd’hui plus de doute. Il semble

bien difficile de définir individuellement le gène. C’est du reste le

même problème au niveau de l’organisme : Chaque organe concourre à de

nombreuses fonctions, sans rapports entre elles, chaque fonction physiologique

est assurée par la participation de nombreux organes. C’est sous l’angle d’une

observation à plusieurs niveaux, et surtout dans les interactions

qu’entretiennent ces niveaux entre eux, qu’on peut remettre l’ADN à sa juste

place.

Une conclusion provisoire s’impose : Nous ne nions pas l’existence

des gènes, ni la place qu’ils occupent dans les processus cellulaires.

Cependant la place faite aux gènes dans la théorie mendélienne de l’hérédité

mérite sérieusement d’être attaquée, au sens où elle constitue une théorie au

plus haut point idéaliste : Pour nous, au niveau de leurs processus,

hérédité cellulaire et hérédité des organismes pluricellulaires seraient

superposables et non confondues. Ce sont des processus reproductibles, non des

informations abstraites transmissibles. Aux processus héréditaires de la

cellule, au moins partiellement relatifs aux gènes, s’ajoutent des processus

héréditaires propres au niveau pluricellulaire.

Un exemple marquant le caractère incomplet d’une théorie génétique de

l’hérédité pour les organismes pluricellulaires : L’expérience pionnière

du clonage reproductif chez les mammifères avec la brebis Dolly récemment

mérite un intérêt particulier. Cette brebis est née d’une cellule-œuf ayant

shunté l’étape de la reproduction sexuée (on a ôté à un ovule ses gènes

haploïdes issus d’une méiose, pour les remplacer par le génome intégral

diploïde de la « mère », c’est à dire par le noyau d’une de ses

cellules somatiques).

Premièrement, ce type d’expérience relève plus d’une

« cuisine » empirique de laboratoire que d’un réel exploit du génie

génétique dérivant de sa théorie fondamentale. Elle devait répondre à des

questions théoriques relatives au rôle du noyau (donc en partie des gènes) sur

le développement embryonnaire et l’acquisition du phénotype. A ce titre, les

auteurs ont constaté contre toute attente, que du noyau et du cytoplasme, c’est

semble t-il ce dernier qui s’avère le plus déterminant ! Le rôle du noyau

est d’autant plus relatif que l’implantation dans la cellule œuf d’un noyau de

cellule somatique cancéreuse produit un organisme parfaitement sain…

Deuxièmement, contre toute attente, la brebis a vieilli précocement,

elle est morte prématurément, malgré les soins extrêmes dont elle a bénéficié.

La méiose consistant fondamentalement en un

brassage génique favorisant le polymorphisme au niveau du groupe

spécifique, elle aurait donc une vertu supplémentaire au niveau de

l’individu. Vertu dont Dolly n’a pas pu profiter. Cette vertu mystérieuse mais

bien réelle 1) intéresse directement l’hérédité pluricellulaire et non

exclusivement l’hérédité cellulaire (la cellule-œuf s’est développée

normalement), 2) concerne à travers cette hérédité non pas la nature de chaque

gène mais l’état du noyau dans sa

totalité, 3) se rapporte à l’histoire de ce noyau (« vieux » noyau

somatique contre « nouveau » noyau issu d’une caryogamie dont la

structure génique serait pourtant la même –diploïde-) plutôt qu’à la structure

décrétée fixe de ses gènes.

Troisièmement, cet échec relatif indique d’une part que la

reproductibilité de la forme pluricellulaire organisée passe effectivement par

des processus nucléaires, donc relatifs aux gènes, d’autre part qu’une

adéquation noyau-cytoplasme (à élucider) est nécessaire à la finalisation de

cette reproduction. Si on considère l’hérédité comme la reproduction d’une

structure fixe (la brebis sous sa forme adulte par exemple), thèse

idéaliste-essentialiste, l’expérience est réussie dans la cas de Dolly. Si on

la considère comme la reproduction d’une ontogenèse complète, c’est à dire d’un

processus fécondation, embryogenèse, développement, sénescence, mort,

thèse matérialiste ; c’est un demi-échec[2].

Trois remarques…

1)

Considéré comme la reproduction

d’une ontogenèse, l’hérédité se rapporte au noyau mais aussi au cytoplasme

(surtout animé par des activités protéiques) : L’expérience consistant à

injecter le « jeune » noyau d’une cellule-œuf dans le vieux

cytoplasme d’une cellule somatique, non armée comme l’est la cellule-œuf

(réserves, forme, …) pour effectuer une embryogenèse, est condamnée à échouer.

Pourtant le clonage thérapeutique consistant à produire in vitro un organe ou

un tissu (reproduction ontogénique partielle) à partir d’une cellule somatique

correspondante isolée donne des résultats satisfaisants.

2)

Le même constat peut être tiré de

l’observation du cycle de développement de nombreux végétaux primitifs par

exemple, chez qui reproduction asexuée (sporulation, bouturage naturel, …) et

reproduction sexuée coexistent. On considère en biologie, bien qu’aucune

explication n’en soit fournie, qu’une telle espèce, en ne pratiquant plus que

la reproduction asexuée (les spores sont des cellules « non-rénovées »

par la méiose) dépérirait en quelques générations.

3)

Toujours en ce qui concerne la

biologie végétale, domaine malheureusement négligé par les néodarwinien

weismannien (et pour cause, puisqu’à la différence des animaux, les végétaux ne

présentent rien qui ressemble à une lignée germinale), la polyploïdie[3]

d’une plante modifie très fortement ses caractères et son hérédité (justifiant

l’apparition artificielle d’une nouvelle espèce). La polyploïdie ne modifie

pourtant en rien l’état qualitatif des gènes de la cellule, elle ne modifie le

noyau que « quantitativement ».

Lors de la session de l’Académie Lénine des sciences agricoles d’Union

Soviétique, où s’affrontaient les partisans de l’orientation mitchourinienne et

les partisans de l’orientation weismannienne, l’académicien S.Démidov

affirmait, en référence à Lénine et Staline, que les contradictions entre deux

courants doivent être résolus non pas par la conciliation et la recherche d’une

troisième voie intermédiaire, mais par une lutte de principe, aiguë et

déclarée.

On constatera aisément, au fil de l’exposition d’une théorie de

l’hérédité en accord avec les conclusions du chapitre précédent, qu’elle paraît

« conciliatrice », s’accommodant des notions de gène, de soma et de

germen, tout en étant objectivement en franche opposition avec la théorie

génétique dans ses principes, c’est à dire dans l’usage qui est fait de ces

notions. Aucun désaccord de principe donc, avec des réflexions matérialistes

telles que celle de Lyssenko :

« Les

expériences sur l’hybridation végétative montrent indiscutablement que toutes

les particules du corps vivant, même les substances plastiques, même les sucs

qu’échangent greffon et porte-greffe, possèdent des qualités héréditaires. Cela

diminue t-il le rôle des chromosomes ? Pas du tout !

L’hérédité se

transmet-elle par des chromosomes au cours du processus sexuel ? Oui, bien

entendu ! Nous reconnaissons l’existence des chromosomes, nous ne la nions

pas. Ce que nous ne reconnaissons pas, c’est la théorie chromosomique de l’hérédité,

c’est le mendélo-morganisme. »

T.Lyssenko, Xe séance de la session des sc. Agricoles de l’URSS, 1948.

a. Premier niveau : L’hérédité cellulaire

Il s’agit en particulier d’examiner à partir de nos thèses le dogme

central de la biologie moléculaire, dogme affirmant que si le gène détermine

sa protéine, la protéine ne peut elle même déterminer son gène. Remarque

préliminaire : Soit nous nions les mécanismes relatifs à la synthèse

protéique tels qu’ils sont exposés par la génétique moléculaire, et la question

du dogme central ne vaut plus d’être posée, soit nous les admettons dans un

cadre qui est celui des mécanismes conservateurs, et l’unidirectionnalité

gène-protéine ne sera plus un dogme idéaliste mais un processus résultant de

l’histoire de la vie et par suite, un moteur de sa propre négation.

« La vie est

le mode d’existence des corps albuminoïdes [protéines],

(…) ce mode d’existence consiste essentiellement dans un perpétuel

auto-renouvellement des éléments chimiques dont ces corps se composent. »

Engels (Dialectique de

Ce sont en effet les protéines qui, par leurs propriétés

physico-chimiques variées, assurent tous les processus cellulaires (enzymes et

protéines de structure). A ces protéines s’ajoute une autre catégorie chimique

dont la vocation est de participer à cet « auto-renouvellement » des

protéines, les acides nucléiques (ADN et ARN). Considérons que les gènes ont

pour vocation principale de renouveler pendant la vie de la cellule, toutes ses

protéines fonctionnelles à mesure qu’elles dégénèrent (mouvement dialectique),

pour vocation secondaire, collatérale, d’être à la base de l’hérédité

cellulaire (mitose). Voyons donc ce qui se passe au cours de la vie

d’une cellule.

Toute la génétique moléculaire repose sur une dualité acides nucléiques

– protéines. Les uns sont inertes, impénétrables, maîtres, les autres sont

actives, invariables et esclaves (déterminées). Nous considérerons au contraire

que ce dualisme n’est qu’un fractionnement historique[4]

(ayant engendré au début de l’histoire de la vie les propriétés conservatrices

de la cellule), que gènes et protéines sont tous variables, à des degrés

différents, qu’ils entretiennent des relations mutuelles dans le cadre de leurs renouvellements respectifs.

En dialecticiens, nous associerons conceptuellement des mécanismes sur

lesquels les généticiens idéalistes se penchent toujours isolément – à l’abri

de toute tentation de péché de synthèse et en sacralisant en chacun les mystères

vitalistes – sous un angle où leur « non problématicité » peut

apparaître.

Premièrement les gènes se tiennent

en amont des processus de renouvellement des protéines constitutives de la

cellule (synthèse protéique). Nous dirons qu’ils contrôlent la synthèse de ces

protéines plutôt qu’ils les déterminent (nous reviendrons sur cette remarque).

Ils en contrôlent la qualité (types de protéines) mais aussi leur quantité

(proportions relatives de ces protéines).

Deuxièmement les protéines assurent partiellement le renouvellement des

gènes eux-mêmes, suivant les processus déjà évoqués au chapitre

précédent : Réplication (dédoublement de l’ADN), transcription (production

d’ARN et d’amorces), duplication (de certains gènes, selon les besoins

ponctuels de la cellule), réparation (systèmes SOS – SRM).

Le renouvellement « à l’identique » des molécules

constitutives de la cellule est réalisé sur la base d’une interaction acides

nucléiques–protéines. Chacune des deux catégories ne peut se renouveler

(propriété de la matière vivante) sans l’autre. Fondée sur les mêmes propriétés

physico-chimiques, l’hérédité cellulaire (conservation des caractéristiques

cellulaires de génération en génération) est indissociable des processus de

renouvellement moléculaire (au cours de la vie d’une cellule). Ces derniers

constituent les bases de la propriété conservatrice de toute matière vivante.

Rappelons notre proposition[5]

de départ : Ce qui distingue la matière vivante de la matière non-vivante,

c’est la tendance qu’elle manifeste à conserver sa structure dans le temps. Si

le processus conservateur de la matière vivante provient à l’origine du

fractionnement qualitatif des molécules fonctionnelles et auto-réplicatives

(fractionnement qui donne lieu au dogme

central), n’oublions pas que les molécules auto-réplicatives (acides

nucléiques) sont encore douées de certaines

activités reconnues (la plus

connue chez les cellules actuelles, est celle des ARN ribosomaux) et que les molécules

actives (protéines) peuvent présenter

une activité « auto-catalytique »[6]

voire carrément auto-réplicative[7].

Bien à l’abri de ces considérations, la génétique moléculaire décrit ainsi la

synthèse protéique :

►

Transcription du gène (ADN) en plusieurs ARN pré-messagers identiques grâce à

une polymérase (protéine) dont on ne sait pas bien pourquoi elle adhère en

amont (région promotrice) de ce gène plutôt qu’en amont d’un autre dans le

noyau, chaque gène ayant sa région promotrice particulière et nos savants ne

connaissant qu’un à trois types de polymérases seulement.

►

Maturation des ARN : Des enzymes (protéines) découpent des fragments

(introns) et réassemblent bord à bord les séquences restantes (à traduire) –les

exons-. Comme tous les introns de tous les gènes sont différents et qu’on

considère chaque type d’enzyme spécifique de son substrat, il faut donc plus de

sortes d’enzymes (quelle est leur origine ?). Que de gènes dans le

noyau !

►

Traduction des ARN messagers en polypeptides (chaînes libres d’acides aminés)

grâce à un énorme complexe enzymatique, le ribosome, composé essentiellement

d’ARN ribosomaux (ARNr). Il faut ajouter que chaque acide aminé ajouté au

polypeptide en cours de synthèse est amené par un ARN de transfert (ARNt),

chaque type d’ARNt correspondant à un type d’acide aminé. L’accrochage des

acides aminés sur les ARNt, préalable à cette opération, est réalisé par de

nombreuses enzymes (elles mêmes déterminées par des gènes !).

► Le

polypeptide n’est encore qu’une chaîne inactive dont seule la combinaison

linéaire d’acides aminés est spécifique ; il subit alors une maturation

complexe destinée à lui faire acquérir la forme finale qui lui conférera une

activité catalytique spécifique. Cette maturation est réalisée au moyen

d’enzymes spécifiques de ces polypeptides, elles mêmes déterminées par des

gènes… Que de gènes, que de gènes !!

Leur nombre total ? On l’estimait chez l’Homme à plusieurs

centaines de milliers il y a quinze ans. Le centre national de séquençage (Génoscope)

donnait timidement il y a trois ans une estimation de seulement 30 000 gènes.

Il en donne finalement, une fois le long travail de séquençage achevé (avril

2003), 25 000 (c’est à dire un nombre proche de celui de nombreuses espèces

unicellulaires elles-mêmes ! Ajoutons, et on le sait depuis longtemps,

qu’en ce qui concerne la quantité d’ADN nucléaire, certains vertébrés primitifs

–des batraciens comme Necturus et Amphiuma par exemple- ont un

génome quantitativement plus important que celui de l’Homme). Quelques

informations intéresseront peut être les gardiens du dogme…

- C’est par complémentarité directe qu’une séquence d’ADN (gène) produit

un ARN pré-messager, la polymérase (protéine) se contente de localiser, d’orienter,

d’ouvrir le gène à transcrire : L’ADN a une fonction catalytique

spontanée. De plus le ribosome traduisant l’ARNm en

polypeptide doit

ses activités

enzymatiques aux seuls ARNr (les petites protéines ribosomales se tiennent en

périphérie du ribosome et non dans son site actif). Plus que de détenir

passivement les plans de construction des protéines, ce sont bien les acides

nucléiques qui président à la production de celles-ci.

- Le phénomène d’épissage alternatif des ARN prémessagers complique

considérablement la tâche des séquenceurs actuels du génome humain. Connu

depuis plus de vingt ans, il s’avère

plus important que prévu chez les

vertébrés eux mêmes… L’épissage alternatif conduit à produire selon les cas, à

partir d’un type donné d’ARN pré-messager (donc d’un gène) et selon les introns

qui sont excisés plusieurs sortes d’ARNm

donc plusieurs types différents de protéines !!

- De nombreux gènes contrôlent la production de protéines appelées

facteurs de transcription (dont l’affinité

pour telle ou

telle région promotrice

de l’ADN dirigerait

dans l’espace et dans

le temps les expressions génétiques[8]).

Problème : On recense fort peu de types de facteurs de transcription (une

dizaine) au regard du nombre de gènes différents dont il faut coordonner

sélectivement les expressions. De plus, chaque facteur de transcription n’est

spécifique que d’une séquence de trois à six nucléotides sur l’ADN, c’est

étonnement peu pour discriminer 25 000 gènes aux promoteurs différents… Cependant

la colinéarité de certains gènes étonne plus encore les chercheurs. Comment

expliquer par exemple que les gènes des ε, γ, δ globines, qui

apparaissent successivement dans le sang du fœtus au cours de sa croissance, se

suivent dans cet ordre sur le même tronçon chromosomique ? Comment

expliquer de même la succession des « gènes du bras », « de

l’avant-bras » et « de la main » sur un autre

tronçon ? L’effet de position dans le noyau semble être fondamental dans

la régulation de l’expression génétique, même s’il est complètement hors champs

dans la génétique instructionniste. Il existerait des séquences d’ADN

« tour de contrôle » à proximité des gènes à contrôler (Duboule, Nature

n°420). Ainsi les gènes ne sont pas si inertes : Ils interagissent… On

peut donc apparemment appliquer la « loi de corrélation des organes »

(Cuvier) aux gènes eux-mêmes mais en développant des thèses tout à fait

opposées à celles du fixisme !

- Le cas du prion cité plus haut laisse supposer que les protéines sont

elles mêmes douées de propriétés auto-catalytiques. Des polypeptides immatures

adoptent spontanément des formes qui ne sont pas celles qu’ils conservent après

maturation. Il est admis qu’un polypeptide peut se replier de plusieurs façons

possibles, statistiquement et en fonction de la température, etc. Pourquoi ces

formes « immatures » n’auraient-elles pas des activités catalytiques

propres dans la cybernétique cellulaire ? L’intrication de ces activités

entre polypeptides, entre enzymes, contribuant à leurs maturations respectives,

peut alors être telle que 1) l’ensemble des synthèses protéiques soit partiellement

détachée des processus d’expression génétique, contre la théorie réductionniste

instructionniste : La production d’une enzyme dépend d’une production

d’ARNm et d’activités transversales d’autres protéines, immatures et/ou

matures. 2) Chaque protéine immature (de structure immature active)

puisse donner, en fonction des activités transversales, plusieurs types

d’enzymes différentes (autres structures, autres activités). Quelle économie de

gènes ! 3) La profonde interdépendance entre toutes ces chaînes de

production de protéines fonctionnelles valide la « loi de corrélation des

organes » appliquée à l’ultra structure moléculaire de la cellule, garant

d’une auto conservation d’ensemble (équilibre dynamique malgré les variations

locales) plutôt que d’un déterminisme strict et applicable a priori en

tout point.

Manifestement, d’un point de vue matérialiste dialectique, la théorie de

l’hérédité cellulaire repose secondairement sur l’interdépendance de deux

contradictions antagonistes, elles mêmes fondées sur un fractionnement initial

d’une catégorie moléculaire, l’ARN, douée à la fois des deux propriétés

conservatrices que sont 1) l’activité catalytique (dont par exemple celle de

construire à partir

de précurseurs naturels ses

propres sous-unités constitutives[9]),

2) l’activité auto-réplicative issue d’une complémentarité spontanée entre deux

nucléotides et fondée sur la polymérisation d’un nouvel ARN sur un ancien ARN

servant de matrice linéaire, en deux catégories qualitativement

distinctes : l’ADN (propriété 2), les protéines (propriété 1).

Première

contradiction antagoniste

La propriété auto-réplicative des acides nucléiques n’est pas

« acquise pour » renouveler le stock d’acides nucléiques en

destruction permanente et naturelle. Elle est inhérente à la structure même de

ces acides nucléiques (complémentarité deux à deux des nucléotides) de sorte

qu’il n’existe a priori aucun couplage naturel entre la reproduction moléculaire

des acides nucléiques et une mystérieuse nécessité de conservation structurale.

Ainsi leur propriété auto-réplicative ne « répond » pas à leur

destruction naturelle (pas de téléologie), elle l’« anticipe »

fortuitement. Initialement les acides nucléiques se multiplient plutôt qu’ils

se renouvellent. Dès lors l’équilibre stabilisant le stock d’acides nucléiques

est fortement dépendant des conditions du milieu, susceptible en variant

d’accélérer ou de freiner l’auto-réplication. La conservation est qualitative

(la structure moléculaire continue d’être représentée dans le temps), elle

n’est pas quantitative : Si le milieu freine la destruction des molécules

(milieu favorable) il favorise la conservation quantitative du stock

moléculaire. Cette conservation de molécules auto-réplicatives augmentera leur

quantité (non conservation quantitative). Bel exemple de contradiction

antagoniste : Au niveau moléculaire, la « matière vivante » tend

donc à se développer parce qu’elle se conserve !

Deuxième

contradiction antagoniste

La matière vivante se conserve parce qu’elle reproduit ses propres

matériaux. Cette reproduction se réalise sur deux niveaux. Le premier est celui

des nucléotides constitutifs eux mêmes (production qui dépend de la quantité

disponible de précurseurs dans le milieu, de la qualité et des proportions

relatives des moyens enzymatiques de production dans la cellule), le deuxième

est celui de la polymérisation de ces nucléotides en acides nucléiques sur la

base d’un acide nucléique polymérisé préexistant.

Une variation quantitative des stocks moléculaires contribuant à ces

deux niveaux affecte donc directement la capacité qu’a la matière vivante de se

conserver (sans remettre en cause la propriété auto-réplicative des acides

nucléiques).

Dans le « monde à ARN » primitif, la cellule ne peut se

conserver qu’au moyen de plusieurs types de « ribozymes » (ARN)

assurant les activités des niveaux 1 et 2. Ces ribozymes, condamnés par leurs

places respectives dans la

cybernétique cellulaire à

rester distincts,

interdépendants les uns

des autres, ne

peuvent se

multiplier qu’avec de faibles chances de conserver leurs proportions

respectives initiales (pourtant nécessaires à une conservation dynamique). Dans

le « monde à ADN » qui lui a succédé, la cellule déleste en grande

partie les acides nucléiques de leurs activités catalytiques (assumées par des

protéines, non auto-réplicatives donc fortement dépendantes) mais en tire un

avantage considérable : L’ADN gagne en inertie (double hélice) et l’unidimensionnalité

propre aux acides nucléiques (combinaison linéaire de nucléotides) permet en se

prolongeant au delà des séquences utiles, d’unir sans

dommages une suc-

cession des

séquences utiles (gènes), de sorte que les propriétés auto-réplicatives de

l’ADN conserve les séquences mais aussi leurs proportions relatives.

Ainsi, du fait de ce fractionnement (fig.6), la non conservation

quantitative des stocks moléculaires finit obligatoirement (du fait de la

structure chromosomique de l’ADN) par rétablir un équilibre dynamique, par

exemple quand tous les stocks sont uniformément doublés. Doublement,

mitose ; saut qualitatif : Nous passons d’une cellule à deux cellules

conservant les caractéristiques structurales et fonctionnelles de la première.

Telles sont les bases de l’hérédité cellulaire.

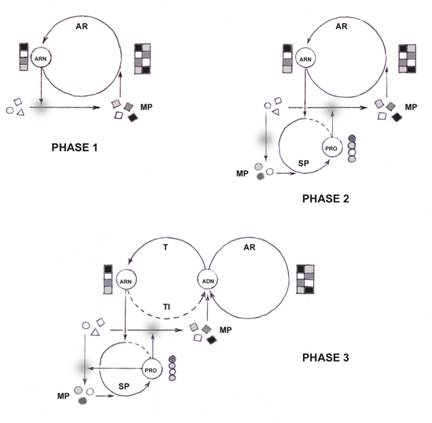

Etapes du scénario de passage d’un monde à ARN à un monde à ADN : MP ; matière première, AR ;

auto-réplication, SP ; synthèse protéique, T ; transcription,

TI ; transcription inverse. Phase 1 : Les ARN présentent une double vertu ; celle

de s’auto-répliquer et celle de catalyser des réactions chimiques. Préalable théorique : rejet des notions de stéréo-spécificité

et de dualisme moléculaire.

Fig.6

Concluons provisoirement. Les gènes sont bien des structures

auto-réplicatives, autonomes à l’origine, sur le modèle théorique de Richard

Dawkins : Les activités catalytiques qu’ils présentent n’ont d’autre

« fin » que de s’auto répliquer. Si les catalyses furent à l’origine

fortuites et totalement a-spécifiques avant la phase 1, c’est à dire

lorsqu’elles étaient assurées par des molécules inorganiques comme les argiles,

elles deviennent en fusionnant avec les molécules auto-réplicatives

elles-mêmes, l’objet d’une sélection naturelle d’autant plus puissante que la

multiplication des meilleurs réplicateurs explose. Cette sélection a pour effet

d’améliorer toujours d’avantage la stéréo-spécificité des réactions enzymatiques

jusqu’à la phase 3 ; A ce stade, la spécificité devient non pas

« maximale » comme le pensent les généticiens moléculaires, mais

« optimale » : Lorsque la « conservation » par

réplication supplante les effets de l’usure moléculaire, elle n’est plus une

simple compensation, mais un développement à la fois spatial et temporel.

b. Deuxième niveau : L’hérédité pluricellulaire

Parmi les types de divisions cellulaires connues actuellement, un détail

peut frapper ceux qui décrètent l’essence fondamentalement différente des uni

et des pluricellulaires : Nombreux sont les pluricellulaires primitifs

(« syncytium » comme les champignons basidiomycètes, de nombreuses

algues et animaux spongiaires) caractérisés par un développement cytoplasmique

et une multiplication des noyaux (caryocinèse) sans cloisonnements cellulaires

(cytodiérèses), de sorte qu’ils sont à la fois unicellulaires (une seule

cellule, volumineuse ou ramifiée) et pluricellulaires (nombreux noyaux).

Une fois encore, aucune logique n’associe a priori la cytodiérèse

(division de la cellule toute entière) à la caryocinèse (division du noyau

après duplication totale de l’ADN). Le développement cellulaire, inhérent comme

nous venons de le voir à la « conservation » cellulaire, est

matérialisé par la caryocinèse et conséquemment par le développement volumique

du cytoplasme. La cytodiérèse matérialise au départ la nécessité physique

d’assigner un noyau à chaque portion géographique du cytoplasme, de plus en

plus volumineux et dans lequel les noyaux doivent rester bien dispersés contre

la gravité ; l’interaction noyau – cytoplasme étant partout nécessaire à

l’activité cellulaire.

En conséquence l’association caryocinèse – cytodiérèse, c’est à dire la

mitose sous sa modalité la plus générale, est d’abord fortuite. Elle est

ensuite nécessaire moins à l’hérédité cellulaire (conservation dans le temps)

qu’à l’hérédité pluricellulaire, comme nous allons le voir.

Chez de nombreux insectes, mais aussi chez tous les oiseaux et tous les

reptiles, par exemple, la cellule-œuf commence ainsi par une série de

caryocinèses formant un syncytium, avant que l’embryon ne se

« cellularise ». Le développement embryonnaire, dans ses premières

étapes au moins et par suite d’un développement spatial inéluctable, peut être

assimilé à une conservation dans l’espace des propriétés moléculaires de la

cellule-œuf. Cependant le milieu dans lequel cette cellule-œuf se développe

n’est pas isotrope et son cytoplasme lui-même ne l’est pas : Dans la

mesure où les générations cellulaires provenant de cette cellule-œuf ne forment

pas une population (clone) d’unicellulaires isolés mais un ensemble de cellules

contraint par une « coquille » ou par une « zone

pellucide » à rester ensemble, l’embryon pluricellulaire n’aura d’autre alternative

que d’acquérir une structure hétérogène, adaptée en tout point au

micro-environnement dans lequel chaque cellule embryonnaire se tient

(non-conservation structurale). Détaillons les mécanismes qui sous-tendent

l’auto-dynamisme embryonnaire.

Première

contradiction antagoniste

Tout d’abord il est utile de rappeler que les modalités habituelles de

la reproduction sexuée ; gamétogenèse, méiose, fécondation, sont connues

chez la très grande majorité des unicellulaires eucaryotes actuels

(contrairement aux bactéries, les eucaryotes possèdent un noyau limité par une

enveloppe et des organites cytoplasmiques spécialisés), coexistant alors avec

d’autres modalités reproductives, asexuées. Chez ces espèces[10]

unicellulaires, les deux étapes de la reproduction sexuée (méiose et fécondation)

ne sont jamais associées dans un processus unique.

Un exemple parmi d’autres. Pluricellulaire primitif, Sordaria est

un champignon dont le cycle de développement est haploïde : L’organisme

(filaments de cellules non-spécialisées) est composé de cellules haploïdes

(chaque gène en un seul exemplaire). Lorsqu’il en rencontre un autre au cours

de sa progression (croissance), il forme des gamètes haploïdes. La rencontre de

deux gamètes forme une cellule « di-haploïde » (les deux noyaux ne fusionnent

pas en un seul). Cette dernière prolifère en un organisme di-haploïde, dont

certaines cellules seulement accompliront une caryogamie (fusion des

deux noyaux en un noyau diploïde ; fécondation tardive). De telles

cellules-œuf subissent enfin une méiose et forment des spores haploïdes. Une

fois libéré, chacun de ces spores germera en un nouvel organisme haploïde. Dans

ce cycle de développement, la reproduction sexuée existe, mais méiose et

caryogamie sont nettement dissociées dans le temps (comme pouvaient l’être

cytodiérèse et caryocinèse pour la mitose).

Qu’il s’agisse d’espèces haploïdes (méiose après caryogamie) ou

d’espèces diploïdes (caryogamie après méiose), ces deux étapes sont néanmoins

nécessairement liées l’une à l’autre pour conserver la ploïdie des organismes

au cours de leur cycle de développement. Celui des cellules bactériennes, les

plus primitives, indique clairement l’antériorité historique de la caryogamie

sur la méiose :

Chez les bactéries en effet, l’ADN ne forme qu’un long chromosome unique

(donc haploïde) mais il est très fréquent de détecter dans le cytoplasme de

petit ADN surnuméraires, facultatifs, appelés plasmides. Les plasmides

contiennent très peu de gènes et ne sont utiles à la cellule que lorsque le

milieu présente un danger ponctuel (gènes de résistance). Quand le danger se

présente, on assiste à des échanges tous azimut de plasmides entre cellules (et

ce même quand les bactéries n’appartiennent pas à la même espèce en

général) ; Le plasmide se duplique pendant que la cellule adhère à une

cellule voisine dépourvue du plasmide, la copie du plasmide lui est alors

transféré. L’ensemble du processus, très général chez les bactéries, est appelé

conjugaison bactérienne. Il offre à la colonie en péril des capacités de

résistance collective bien plus grande en milieu défavorable. Signalons que

cette résistance est le résultat d’un altruisme parfaitement hétérodoxe pour la

théorie néo-darwinienne de la sélection naturelle.

La conjugaison est le processus primitif annonciateur de la fécondation,

ce dernier consistant lui aussi à mettre en commun une plus grande

variété de gènes homologues

de façon à

augmenter les

chances de survie

cellulaire en milieu défavorable. Comme le phénotype découle autant de la

nature des gènes que de leur combinaison, leurs proportions relatives et leurs

interactions, la méiose qui suit cette fécondation atteste du fait qu’un simple

accroissement quantitatif du noyau, même par l’apport de nouvelles versions

géniques, ne suffit pas à rétablir un phénotype cohérent et conservé : La

cellule diploïde réduit le nombre de ses gènes et les recombine les uns par

rapport aux autres (saut qualitatif).

L’alternance méiose – fécondation, marquant la reproduction sexuée chez

toutes les espèces eucaryotes, uni comme pluricellulaires, haploïdes comme

diploïdes, semble donc naître primitivement d’une stratégie de conservation en

milieu défavorable, jouant sur les recombinaisons diversifiant les individus de

la population (méiose, responsable du polymorphisme et visant à augmenter les

chances de survie de certains individus au moins) autant que sur la mise en

commun des différentes variétés de gènes susceptibles de conférer à la

population une meilleure résistance au milieu (fécondation).

L’apparition de cette modalité semble avoir été complexe et fortuite.

L’exemple de la Paramécie, unicellulaire aquatique, illustre le caractère

apparemment fortuit des modalités primitives de la reproduction sexuée :

La Paramécie est « di-diploïde ». Elle possède un noyau actif

diploïde (noyau « somatique ») qui ne subit que des mitoses

(caryocinèses) et un noyau diploïde plus petit et non fusionné au premier

(noyau « germinal ») qui subit

(rarement et en conditions défavorables) la méiose, pour participer à des

échanges nucléaires complexes entre cellules. La fécondation est ici

primitivement un processus altruiste d’échange génétique et non un processus de

peuplement (augmentation démographique): Chez la Paramécie, la reproduction

sexuée ne fait que modifier mutuellement deux cellules, sans en créer de

nouvelles. Autre exemple tiré du règne végétal : Tandis que les herbacées

annuelles, soumises à des conditions très fluctuantes adoptent une stratégie de

reproduction sexuée fréquente sans investir dans un développement

de leur biomasse, les arbres quant à eux, soumis à un milieu stable (écosystème

forestier), adoptent une stratégie de biomasse (leur développement et

leur longévité peuvent être très grands) en investissant plus rarement dans la

reproduction sexuée. La reproduction sexuée est bien une stratégie

conservatrice de la population dans le temps, mais le développement individuel

(pluricellulaire) en est une autre[11].

Ajoutons enfin un dernier exemple montrant que les modalités de la

fécondation n’ont pas toujours été celles que nous reconnaissons chez la grande

majorité des eucaryotes actuels : De nombreux pluricellulaires primitifs,

dont les cellules ne sont pas ou peu différenciées les unes par rapport aux

autres (la conservation structurale de la cellule-œuf dans l’espace semble primitivement

presque réussir). Ainsi certaines éponges (animaux pluricellulaires à trois ou

quatre types de cellules spécialisées) la fécondation répond à des modalités

trophiques, préexistant chez les unicellulaires tels que les amibes, celles de

la phagocytose. L’ovocyte conserve des propriétés amiboïdes et phagocyte (capte

puis avale) le spermatozoïde d’un congénère. Là encore, des processus

préexistant pour d’autres fonctions, ici alimentaires donc indirectement liées

à l’auto-renouvellement, servent fortuitement une fonction nouvelle, celle de

la reproduction sexuée.

Résumons… Nous sommes partis du processus primitif de conjugaison

bactérienne, entrant dans le cadre de

la conservation temporelle

du groupe spécifique (le niveau

structural de l’organisme

pluri-

cellulaire est

shunté puisque les unicellulaires forment des groupes distincts, même si les

barrières d’espèces ne sont réellement affirmées que chez les unicellulaires

les plus évolués, à savoir les protistes eucaryotes), pour trouver son analogue

évolué dans la fécondation, volet primordial de la reproduction sexuée chez

tous les eucaryotes. La mise en commun des versions géniques de l’espèce

augmente les chances de survie de chacun en milieu défavorable.

Il reste que ce processus ne peut se suffire à lui même :

L’accroissement quantitatif de l’ADN d’une cellule ne peut lui être à terme que

préjudiciable, puisque l’existence de la cellule, de ses caractéristiques

structurales et fonctionnelles, repose sur l’état qualitatif du noyau (rapport

des gènes entre eux, etc.) autant sinon plus que sur son état quantitatif

(somme des gènes qui, pour les généticiens instructionnistes, détermine une

somme sans rapport entre eux de caractères phénotypiques). La méiose peut être

ainsi perçue comme une innovation de la matière vivante, au cours de l’histoire

de la vie, permettant initialement de rétablir l’haploïdie cellulaire (saut

qualitatif) après une fécondation (changement quantitatif).

La méiose est la solution d’une contradiction antagoniste : La

fécondation en tant que stratégie de conservation temporelle de la structure

cellulaire en milieu hostile, débouche sur une méiose, phénomène de

réduction de la

ploïdie mais aussi

de recombinaisons complexes

et diversifiantes,

modifiant le

génotype mais aussi le phénotype cellulaire[12].

La reproduction sexuée correspond à une stratégie de conservation des

propriétés cellulaires aboutissant à un changement de ces propriétés (nouvel

individu) !

Secondairement, chez les eucaryotes diploïdes[13]

(le cycle de développement est dominé par la diploïdie, seules les gamètes sont

provisoirement haploïdes) la reproduction sexuée se fonde sur l’inversion

apparente des processus de méiose (gamétogenèse) et de fécondation (formation

d’une cellule-œuf diploïde) sans changer ses modalités générales : Il

s’agit en fait non d’une inversion des deux processus mais d’un développement

temporel extrême de la phase diploïde (uniquement représentée par la

cellule-œuf chez les espèces haploïdes) au détriment de la phase haploïde (réduit

à la formation des gamètes chez les espèces diploïdes).

La conservation qualitative du type spécifique, chez les espèces

unicellulaires ou pluricellulaires, est incompatible avec des hybridations

interspécifiques : En ce sens les barrières d’espèce, loin d’assigner à

chacune une essence propre et immuable, sont plutôt des processus nécessaires à

l’hérédité du type (conservation du type), collatéraux à celui de la

reproduction sexuée : primitivement chez les bactéries sans reproduction

sexuée, les barrières d’espèces sont nous l’avons dit, peu étanches. Ainsi, et

ceci est particulièrement bien connu chez les pluricellulaires, ces barrières

correspondent à des luttes[14]

(opposées mais) analogues à la lutte contre l’autogamie, c’est à dire contre la

fécondation de deux gamètes provenant du même individu, contraire à la

vocation d’échange génétique de

la reproduction

sexuée. Trois

stratégies de lutte contre l’autogamie, sans filiations historiques apparentes

mais aboutissant au même résultat, sont aujourd’hui abondamment décrites et

illustrées :

-

Le dimorphisme sexuel résout de fait

le problème : Les individus étant morphologiquement et physiologiquement

mâle ou femelle, l’autofécondation est impossible. C’est la stratégie

majoritaire chez la grande majorité des animaux mais aussi chez de nombreuses

plantes « dioïques ». C’est un processus et non un état puisque la

sexualisation se construit au cours de l’ontogenèse : acquisition des

organes génitaux, du phénotype sexuel, de l’aptitude à se reproduire.

-

Lorsque les organismes sont

hermaphrodites, cas fréquent en particulier chez les végétaux, l’acquisition

des deux sexes est souvent dissociée dans le temps. L’organisme est alors, par

exemple, d’abord mâle puis femelle, de sorte que ses spermatozoïdes et ses ovules

ne puissent jamais coexister ni donc se rencontrer.

-

Quand l’hermaphrodite produit les

deux types de gamètes en même temps, cas fréquent lui aussi chez les végétaux

(plantes à fleurs hermaphrodites, à pistil et anthères), des mécanismes

d’incompatibilité plus raffinés permettent au pistil d’empêcher (c’est bien un

processus actif) le développement du pollen s’il provient du même organisme

parental (reconnaissance très proche sans doute, selon les botanistes, des

reconnaissances immunitaires chez les animaux). Ces mécanismes sont

analogues pour l’incompatibilité intra-spécifique (contre

l’autogamie) et l’incompatibilité

interspécifique (barrière d’espèce) : Ils sont donc diversifiant d’une

part ; contre l’autogamie, conservateurs d’autre part ; contre

l’hybridation interspécifique.

Objet de toute l’attention des généticiens instructionnistes puisque

c’est chez eux que l’embryogenèse est la mieux décrite en termes

instructionnistes, que les notions de lignées germinale et somatique sont les plus

utilisées, les animaux pratiquent la reproduction sexuée avec une grande

régularité, que le milieu soit favorable ou hostile. Ils illustrent ainsi le

détournement historique des armes d’une lutte pour la conservation typologique

collective et spatiale (primitivement au niveau unicellulaire) contre les

fluctuations du milieu vers une lutte individuelle pour la conservation

temporelle : un organisme pluricellulaire meurt mais laisse au moins un

descendant…

Voici donc comment se traduit cette première contradiction ; Chez

les unicellulaires primitifs la mitose est une lutte pour la conservation

temporelle et individuelle (renouvellement des générations cellulaires en tant

que populations) et la reproduction sexuée une lutte pour la conservation spatiale

et collective (homogénéisation des versions génétiques dans le groupe par une

mise en commun relative), alors que chez les pluricellulaires, la mitose est

une lutte pour la conservation spatiale individuelle (la cellule-œuf forme une

population « altruiste » conservant dans l’espace ses

caractéristiques cellulaires, sans le pouvoir absolument, pendant l’ontogenèse)

et la reproduction sexuée une lutte pour la conservation temporelle collective

(le polymorphisme permet de pérenniser le groupe spécifique dans le temps

malgré les fluctuations du milieu).

Deuxième contradiction antagoniste

Une contradiction relative au niveau cellulaire (propriété

auto-réplicative de l’ADN) jette les bases d’un niveau de développement plus

complexe, le niveau pluricellulaire, dépassement du premier sur le plan

quantitatif. Suit une seconde contradiction sur le plan qualitatif, couvrant à

la fois deux mouvements auto-dynamiques ; Celui de l’auto dynamisme

ontogénétique (embryogenèse et développement de l’individu juvénile puis adulte),

et celui de la reproduction de cette ontogenèse d’une génération à l’autre

(hérédité pluricellulaire).

Considérons d’abord ce dernier mouvement. Ce qui était la solution

conservatrice d’une modification quantitative du matériel génétique cellulaire

(caryogamie) devient chez les pluricellulaires diploïdes, c’est à dire quand

elle « précède » cette caryogamie, le moteur d’un bouleversement

cellulaire : La méiose modifie la nature de cellules qui appartenaient

initialement à l’organisme parental (gamétogenèse). Elle est en ce sens la

ligne de démarcation entre le somatique et le germinal. Aucune

barrière physique entre « lignée » somatique éphémère et

« lignée » germinale immortelle, comme Weismann le postulait en son

temps. C’est un processus qui produit à partir des cellules d’un individu

(somatiques) de nouvelles cellules (germinales), les gamètes, qui ne lui

appartiennent plus.

Il n’est pas facile de désigner en quoi une cellule appartient ou non à

un organisme pluricellulaire. Une certitude ; Cela tient à sa structure

générale, plutôt qu’à ses seuls gènes. Conventionnellement une cellule ou un

tissu appartient au « soi » quand il n’est pas détruit par le système

immunitaire de l’organisme[15].

Nous conviendrons donc que les globules rouges (cytoplasme sans ADN), les

globules blancs (génétiquement différents entre eux dans le sang d’un même

individu) appartiennent à l’organisme qui les contient, qu’en revanche les

gamètes, résultant d’une méiose, ne lui appartiennent plus.

Deux remarques. Tout d’abord, dans la mesure où la distinction somatique

/ germinal peut être dialectique (elle entre dans le champs de notre définition

dialectique de la matière vivante), le concept

de lignée ne l’est en aucun cas. Tout biologiste en effet qualifie les

cellules souches qui s’apprêtent à subir la méiose, de

« germinales », comme les gamètes. Il a tort. Ces cellules souches

appartiennent encore objectivement au soi et sont donc somatiques tant qu’elles

n’ont pas subi la première division de méiose. Pas de lignée, développée continûment

de cycle en cycle indépendamment d’une lignée somatique lui restant soumise,

mais une répétition de sauts qualitatifs (méioses produisant le germinal),

répétition qu’on inférera à celle des rencontres entre gamètes (à un autre

niveau, celui de la première contradiction antagoniste). Une nouveauté

donc : Ce n’est pas la fécondation qui crée un nouvel

« individu » mais la méiose, antérieurement ; L’événement

contingent (rencontre des gamètes) est rapporté à un événement auto-dynamique

parental nécessaire.

Deuxième remarque. Cet événement autodynamique parental, qui n’est autre

que la gamétogenèse[16],

dépend à son tour de l’événement « extérieur » à l’organisme qu’est

la fécondation des gamètes. Dans le cas général d’une rencontre entre ovule et

spermatozoïde, notons que si le spermatozoïde ne devient pas seul un embryon

pluricellulaire, c’est qu’avec son noyau, il ne contient quasiment pas de

cytoplasme (or l’interaction noyau-cytoplasme est comme nous le verrons

indispensable à cette évolution), si l’ovocyte ne subit pas d’embryogenèse

avant sa rencontre avec un spermatozoïde, c’est qu’il est « bloqué »

(par des interactions avec le reste de l’organisme maternel) en cours de méiose

et que cette méiose ne se termine qu’au dernier moment : c’est le contact

avec un spermatozoïde qui re-déclenche et achève la méiose juste avant la

caryogamie. Cas d’école fort instructif : Toutes les ouvrières d’une ruche

naissent du développement spontané d’ovules non fécondés pondus par la

reine !

Pas de blocage en cours de gamétogenèse en revanche chez les diploïdes

unicellulaires et pluricellulaires primitifs : Dans ce cas, sans rencontre

entre deux organismes distincts, pas de gamétogenèse. La fécondation chez les

pluricellulaires évolués, suivant les mêmes

modalités à un détail

prés (la gamétogenèse finit par

anticiper la rencontre dans le cycle de développement), n’est donc contingente

qu’en apparence. Lorsque l’ovocyte est bloqué en méiose en attendant la

rencontre avec un spermatozoïde, nous dirons qu’il n’est pas une cellule

« vivante » proprement dite (en tant qu’il n’évolue plus qu’au

ralenti) mais une structure « léthargique » maintenue en vie du seul

fait d’interventions extérieures, interventions de l’organisme pluricellulaire

maternel. Blocage apparemment anti-dialectique, mais objectivement lutte active

d’un organisme pluricellulaire contre le développement d’une structure

étrangère en son sein.

Venons en au mouvement auto-dynamique le plus problématique en biologie,

celui de l’ontogenèse pluricellulaire. Voici précisément la jonction entre deux

niveaux, le niveau unicellulaire (gamètes, cellule-œuf) et le niveau

pluricellulaire (organismes parentaux, embryon). Plusieurs observations seront

utiles à l’élucidation de ce problème sous l’angle dialectique.

Balayons d’abord les sous-entendus idéalistes concernant une prétendue

prédestination génétique de la cellule-œuf à construire un organisme déterminé

(phénotype). Chez les végétaux, la morphologie de l’organisme est en perpétuel

changement au cours de sa vie et dérive de contraintes environnementales

évidentes d’une part (tropismes), de corrélations morphogénétiques d’autre

part (le

feuillage se

développe en fonction du développement racinaire et inversement). Chez les

animaux, qui apparemment répondent à des lois différentes (prédétermination

apparente des différentes parties du corps), l’ontogenèse passe par une série

d’états structuralement très différents (qui chez l’Homme, du fait de sa

viviparité, passent sous silence, donnant à

penser que le fœtus n’est

qu’un état latent

et sans individualité). Les

exemples en sont nombreux. La grenouille, insectivore et aérienne, provient de

la métamorphose d’un têtard végétarien et aquatique. Le papillon, volant et

consommateur de nectar, provient de la métamorphose d’une chenille, rampant et

herbivore. Mieux encore, l’ascidie, sorte de « sac » végétatif fixé à

un substrat, dépourvu de système nerveux, provient de la métamorphose d’une

sorte de têtard très mobile, doté d’une tête, d’une queue, de muscles et de

nerfs. La sacculine, parasite du crabe composé d’une simple poche pleine de

gamètes et d’un fin chevelu filamenteux en prolifération dans les organes de

son hôte, est en fait un crustacé lui même provenant de la métamorphose d’une

larve nageuse complexe et active, de type crevette. Quand une cellule-œuf forme

un embryon qui forme lui-même un têtard se métamorphosant finalement en

grenouille, le qualificatif d’être vivant individualisé convient sans conteste

à la grenouille autant qu’au têtard. Pourquoi en priver l’embryon et la

cellule-œuf elle-même ? Prétendre comme le font Dawkins ou Sonigo, que nos

gènes ou nos cellules vivent à travers nous, revient à affirmer que le têtard

continue de vivre à l’intérieur de la grenouille qu’il est devenu, que la chenille

se cache encore à l’intérieur du papillon !

Ainsi, non seulement la structure cellulaire de l’œuf ne peut se

conserver dans l’espace (différenciation des cellules au cours de

l’embryogenèse par exemple) mais encore la structure pluricellulaire, résultat

de cet échec, ne le peut pas davantage : témoins les métamorphoses, mues,

phénomènes chrono-biologiques divers chez les animaux, croissance et

développement permanent chez les végétaux…

En conséquence, la cellule-œuf ne recèle pas le programme permettant de

construire un organisme fini, c’est une structure qui se suffit à elle-même,

mais qui représente en tant que matière vivante, la base matérielle d’un

processus auto-dynamique de formes pluricellulaires successives qui la nient

puis se nient elles même. Si chaque forme se conserve d’une certaine façon dans

le temps, réapparaissant à un moment précis de l’ontogenèse à chaque

génération, c’est que l’ensemble du processus ontogénétique se conserve, la

voie par laquelle un ensemble de propriétés intracellulaires se conserve sur le

mode pluricellulaire. La formule d’Engels sur la réciprocité des causes et des

effets à un niveau supérieur à celui de l’analyse réductionniste (cf.

conclusion du chapitre précédent) prend ici tout son sens. Pourquoi la cellule-œuf,

structure unicellulaire, forme t-elle par mitoses un organisme pluricellulaire

dont les cellules inter-agissent étroitement et nécessairement, plutôt qu’une

population homogène de cellules-œufs isolées ? Parce qu’elle est

prisonnière pendant un temps suffisant d’une « coque » structurée

forçant les cellules à rester ensemble. Pourquoi la cellule-œuf est-elle

prisonnière d’une coque structurée ? Parce qu’elle résulte d’une

construction exogène (l’organisme maternel est l’environnement de l’ovocyte qui

ne lui appartient plus) organisée par les interactions existant entre les

cellules somatiques des organismes parentaux.

Si la viviparité, processus par lequel la cellule-œuf subit une

assistance prolongée pendant son développement, est un mode particulièrement

évolué chez les pluricellulaires, l’oviparité en reste le mode le plus

représentatif. Dans ce dernier cas la cellule-œuf est directement livrée au

milieu et y subit son développement sans assistance biologique apparente. Même

ainsi cependant, sa structure peut livrer quelques uns des mystères de son

auto-dynamisme. Elle correspond toujours à la confrontation intracellulaire

entre un noyau néoformé, possédant des caractéristiques nouvelles et un

cytoplasme préexistant, complexe, asymétrique et exclusivement construit par

l’organisme maternel (dont le matériel génétique n’est pas celui de la

cellule-œuf). Manifestement, une contradiction interne anime cette cellule très

particulière ; une sorte d’inadéquation originelle entre noyau et

cytoplasme. Le matériel enzymatique ovocytaire (maternel) permet les

duplications du noyau. Ce faisant, ne s’agissant pas de noyaux maternels, ces

duplications engendrent une modification cytoplasmique pendant les

renouvellements moléculaires. L’hérédité pluricellulaire, c’est à dire la

reproduction du processus ontogénique, reposerait alors partiellement sur

l’interaction contradictoire initiale noyau/cytoplasme et non sur des

« gènes architectes » du noyau seul (ces gènes existent mais n’ont

pas pour « vocation » de programmer le développement

embryonnaire) : La théorie préformiste doit être rejetée (qu’il s’agisse

du modèle fantaisiste des « poupées russes » au XIXe

siècle ou des gènes architectes aujourd’hui), au profit d’une théorie

épigénétique (succession d’étapes dont chacune est induite par la précédente)

conforme à la dialectique matérialiste.

Développons ce point capital. La biologie du développement est

aujourd’hui sujette à une contradiction bien étrange. Pratiquement, l’épigenèse

s’est totalement substituée (à la lumière des résultats expérimentaux) à la

préformation, en introduisant un terme nouveau, celui de totipotence, que nous

développerons. Théoriquement, la génétique instructionniste prévaut toujours,

expliquant les asymétries embryonnaires (différenciations cellulaires) par des

interactions signalétiques (les « signaux » chimiques et les

récepteurs moléculaires spécifiques de ces signaux étant déterminés par des

gènes) : Le futur dos reçoit un signal du futur ventre lui imposant de se

« dorsaliser » et réciproquement. Ainsi une asymétrie présomptive

(présence de récepteurs dans les futures cellules dorsales, de signaux dans les

futures cellules ventrales) préexiste (préformation) à la réalisation de

l’asymétrie.

Sortons de cette contradiction apparente. Tout d’abord, la cellule-œuf

n’est jamais homogène, comme cela a été dit. Elle hérite d’une structure

ovocytaire complexe façonnée par l’organisme maternel (pellicule solide,

gangue, couronne de cellules nourricières, noyau excentré, anisotropie

cytoplasmique du vitellus –réserves-). D’une certaine façon, elle est donc

effectivement préformée. Cependant cette forme ne correspond en rien à celle de

l’organisme final. Contre la théorie épigénétique, nous dirons que le

développement embryonnaire tient au moins autant à la structure ovocytaire

façonnée par l’organisme pluricellulaire maternel (« effet

maternel », dans un premier temps) qu’aux potentialités du noyau de la

cellule-œuf (« effet zygotique », dans un second temps). Contre la

théorie préformiste, nous dirons que l’embryogenèse est un processus déterminé

d’inductions successives (épigenèse) résultant, sans programme préexistant,

d’une contradiction entre la tendance des noyaux à réaliser des structures

cellulaires propres et l’action hétérogène et contraignant du milieu

extracellulaire (extra et intraembryonnaire).

Aucun embryologiste ne peut plus nier le rôle moteur des asymétries de

la cellule-œuf sur son devenir. Citons le rôle nécessaire et suffisant des

croissants pigmentaires (batraciens, échinodermes), de la gravité et de la

forme de l’œuf (insectes, oiseaux), de la disposition cytoplasmique du

vitellus, du noyau (tous les animaux), de la disposition hétérogène et orientée

des cellules nourricières, folliculaires autour de l’ovocyte, dans

l’acquisition embryonnaire ultérieure des axes de polarité antéro-postérieur et

dorso-ventral. La centrifugation d’une cellule-œuf, provoquant

l’homogénéisation de son cytoplasme, fait de lui une forme embryonnaire

monstrueuse cessant très précocement son développement.

D’une façon extrêmement générale chez les animaux, la cellule-œuf forme

tout d’abord un ensemble sphérique de cellules plus ou moins semblables, de

plus en plus nombreuses et (puisque l’embryon, dans sa coque, conserve le même

volume) de plus en plus petites. Sans sa coquille d’ailleurs, aucun œuf ne peut

se développer. L’asymétrie cytoplasmique, généralement due à un gradient

vitellin (plus le cytoplasme est dense en vitellus, plus

sa segmentation mitotique

sera difficile : C’est particulièrement évident pour

l’ « énorme » cellule-œuf d’oiseau –ou jaune-

très riche en

vitellus, qui ne se

segmente qu’en périphérie,

à l’endroit qu’occupait

initialement le noyau zygotique)[17],

explique que cette « morula » présente des petites cellules d’un côté

(peu de vitellus ; pôle animal) de grosses cellules de l’autre (beaucoup

de vitellus ; pôle végétatif). Cette variété de taille est à l’origine

d’une cavitation centrale spontanée (étape « blastula »).

L’embryon continue sa segmentation mais ses cellules qui atteignent une

taille minimale limite, sont forcées de former localement une invagination, un

pli vers la cavité centrale, encore vide de cellule (la coque existe toujours à

l’extérieur). Ce phénomène, formant une « gastrula » correspond à la

première étape d’une mise en place des feuillets embryonnaires (début de

différenciation) : Les cellules restant à l’extérieur formeront

l’ectoderme (future peau, système nerveux, etc.), les cellules invaginées par

l’embolie formeront l’endoderme (tube digestif, glandes digestives) et le

mésoderme. Les embryogenèses se diversifient d’espèce en espèce, chacune

poursuit les étapes en allant comme on le voit, du simple au complexe. Les

premières étapes du développement décrites ici sont elles mêmes dans la forme,

très différentes d’une espèce à l’autre.

Ainsi le rôle des contraintes physiques s’opposant au développement

spontané de l’embryon pluricellulaire apparaît au moins aussi important que des

mécanismes chimiques qui guideraient l’activité des cellules et émanant d’une

expression génétique. Asymétries et contraintes physiques initiales sont

primordiaux, en tant qu’antagonistes au développement cellulaire spontané.

L’extrême complexité structurale et fonctionnelle de l’embryon puis de l’adulte

ne résulte pas d’une extrême complexité préexistante au niveau des gènes, mais

de la complexification d’une structure « simple »[18],

la cellule-œuf.

Pourquoi sommes nous toujours tentés de considérer la forme adulte comme

la forme finie, prévue d’avance par un programme, et les formes embryonnaires

comme de simples étapes entre

deux

générations

successives d’organismes adultes ? Parce que les étapes embryonnaires sont

très rapides et que la forme adulte est bien plus longue (mieux conservée dans

le temps). Les embryologistes affirment : Dans les premières étapes de

l’embryogenèse, l’expression de certains gènes (bien sûr non encore

identifiés !) impose aux cellules de se diviser très vite. Lorsque les

organes sont différenciés en cellules hépatiques, cardiaques, intestinales, etc.,

leur cycle de division est fortement ralenti et leurs mitoses, à cause de

répressions génétique par différents facteurs de transcription, sont beaucoup

plus rares. Retournons l’idée ! Les cellules embryonnaires, dans un

micro-environnement plein de contraintes physico-chimiques, ne peuvent

conserver leur structure longtemps : Elles se divisent donc très vite, la

mitose étant la solution d’une telle contradiction (voir chapitre précédent).

Par suite de la complexification, les interactions « altruistes » des

cellules, nécessitant des asymétries cellulaires inévitables ou différenciations,

finissent par se substituer en tant que « milieu »

extracellulaire-intraembryonnaire au milieu extraembryonnaire plus simple

d’origine. Ce nouveau milieu, très propice à la conservation de cette nouvelle

forme pluricellulaire, s’oppose beaucoup moins à la conservation particulière

de chaque cellule : Celles ci se divisent donc beaucoup moins (vie plus

longue).

On passe progressivement de quelques cellules « totipotentes »

(c’est à dire capables de devenir n’importe

quel type de

cellules différenciées si on les délocalise artificiellement sur

l’embryon) à de très

nombreuses

cellules différenciées (stade de conservation globale de la forme

pluricellulaire, résultant de l’échec de la conservation zygotique) : Là

encore, c’est un saut qualitatif évident.

Parmi les potentialités cellulaires, qui préexistaient historiquement au

stade pluricellulaire, celle d’accomplir

la méiose peut

être laissée à

certaines cellules de

l’organisme. On appellera celles-ci « cellules souches des

gamètes ». Elles finissent par être, génétiquement au moins, distinctes

des cellules somatiques au sein desquelles elles

vivent, s’en trouvent isolées

par une coque et s’enrichissent

en réserves pour survivre. C’est donc encore fortuitement, c’est à dire sans

« préméditation », que se réunissent les conditions permettant le

développement embryonnaire de la cellule-œuf[19].

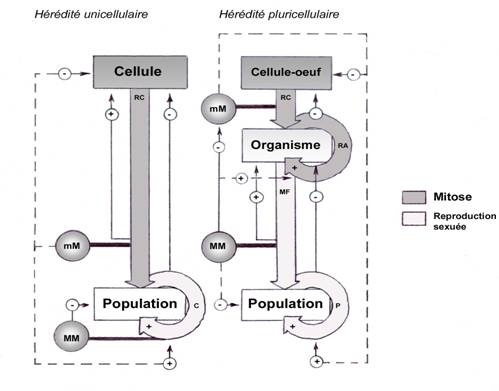

Fig.7 ;

Processus héréditaires chez un unicellulaire et chez un pluricellulaire.

mM ; micromutations (mutations ponctuelles changeant le nombre et l’ordre

des nucléotides dans un gène), MM macromutations (mutations chromosomiques

changeant le nombre et l’ordre des gènes dans le génome), RC ;

reproduction conforme, RA ; régénérations-différenciations-accomodations,

MF ; méiose et fécondation (conservation du caryotype), C ;

conjugaisons, P ; polymorphisme.

D’une façon générale, les processus conservateurs cellulaires, autrement

dit l’hérédité cellulaire, correspondent à des innovations dépendantes

des micromutations s’accumulant dans les gènes, mais se chargent de lutter

activement contre ces micromutations. Les processus conservateurs

pluricellulaires, autrement dit l’hérédité pluricellulaire,

correspondent à des innovations dépendantes à la fois des micromutations et des

macromutations ; ces processus intègrent la macromutabilité comme base de

l’hérédité (ontogenèse) tout en continuant de lutter contre la micromutabilité.

Moteur du polymorphisme au niveau du groupe spécifique, cette dernière reste

toutefois utile et ne peut disparaître totalement (fig.7)

Notre phénotype humain ne résulte donc pas d’une destruction

tendancielle des processus conservateurs du niveau cellulaire, comme cela était

proposé en conclusion du chapitre précédent, mais plutôt d’une négation de ces

processus ; Notre organisme reflète la négation héréditaire des activités

de nos gènes, par l’activité de processus d’ordre supérieur. Etant héréditaire,

reproductible, cette négation ne détruit pas les gènes, elle les conserve

obligatoirement et autant que possible : l’appareil reproducteur est le

lieu où cette conservation de l’hérédité cellulaire s’avère la plus propice.

B. Bilan et critique destinée à une amélioration théorique

Le matériau de notre synthèse est théorique, autant que pratique :

La science accusée, qui a nom « Théorie synthétique de l’Evolution »,

fournit 1) des résultats expérimentaux très variés et très documentés, même

s’ils sont « orientés » et souvent travestis par des présuppositions

idéologiques, 2) un système conceptuel riche, fruit d’au moins quarante ans de

génétique moléculaire, ce qui représente effectivement peu, science qu’on

n’hésitera pas à qualifier de bourgeoise, eu égard à son caractère idéaliste,

métaphysique et à l’investissement financier, politique et médiatique dont elle

bénéficie. Notre problématique est la suivante ; Il s’agit de réévaluer ce

système conceptuel à la lumière d’une méthode qui, en d’autres domaines a fait

ses preuves, le matérialisme dialectique.

Produit-on des vérités objectives par un travail théorique de ce

type ? La question est mal posée. Les vérités objectives partent de la

pratique, c’est à dire en première instance des résultats expérimentaux. Si

l’existence d’une séparation étanche entre les cellules germinales et les

cellules somatiques était prouvée par la pratique, nous l’admettrions. Or ce

n’est pas le cas. La connaissance des théories actuelles montre qu’elles ne

sortent pas « positivement » des résultats, mais qu’elles cherchent plutôt

stratégiquement à s’en accommoder[20].

L’histoire des sciences témoigne que cette accommodation a

d’abord été infructueuse[21],

elle a connu ensuite une assez longue période de succès et d’enthousiasme

théorique, qui s’achève aujourd’hui.

Pour autant, doit-on tout rejeter de cette science bourgeoise, à

l’instar des savants occidentaux qui ont tout rejeté du lyssenkisme ?

Certes non ! Marx et Engels ont-ils tout rejeté de Hegel ? Ont-ils

tout rejeté de Darwin, après avoir désigné précisément ce qui en faisait un

savant bourgeois ? En tant que matérialiste, on se doit d’évaluer en toute

conscience des tenants et aboutissants métaphysiques de la génétique

moléculaire, le bien fondé des instruments de cette théorie, avant d’en

effectuer éventuellement le renversement.

« Analyser

la nature en ses parties aliquotes, répartir les divers phénomènes et objets

naturels en classes déterminées, scruter la constitution interne des corps

organiques selon leurs multiples formes anatomiques, c’étaient là les

conditions essentielles des progrès gigantesques que nous ont apportés ces

quatre derniers siècles dans la connaissance de la nature. Seulement tout cela

nous a aussi laissé l’habitude de considérer les objets et les phénomènes de la

nature isolément, en dehors de leur grande connexion d’ensemble ; et, par

conséquent, non pas dans leur mouvement, mais à l’état de repos, non pas comme

essentiellement changeants, mais comme fixes, non pas dans leur vie, mais dans

leur mort. Et cette conception, transportée, comme elle l’a été par Bacon et

Locke, de la science de la nature dans la philosophie, y créa l’étroitesse

scientifique des derniers siècles, le mode de pensée métaphysique. »

F.Engels. Anti-Dühring.

Reste à traiter avec précaution ce qui peut ici apparaître comme une

forme de relativisme. Nous n’avançons pas masqués : Le parti pris,

conforme aux lois du matérialisme dialectique et entretenant un certain rapport

à une pratique qui est réelle certes, mais qui n’est pas la nôtre, c’est celui

d’éviter les polémiques théoriques au cours de l’analyse pour mieux en

retrouver le poids au terme de celle-ci.

A conserver a priori : La ségrégation mendélienne des effets

phénotypiques, pas le mendélisme (à cet égard, Timiriazev et Mitchourine en

firent autant), les notions de germen, de soma, pas le weismanisme (notion

idéaliste de lignées sans interaction), la réalité des succès de Mitchourine et

de Lyssenko, pas le Lyssenkisme (sa critique du mendélo-weismanisme mise à

part), les notions de gène, d’ARN, etc., pas la génétique moléculaire (dogme

central). L’important étant de considérer ces formes, qui sont bien des formes

matérielles, dans leur évolution et non dans leur structure apparemment fixe,

en prenant garde qu’un nouvel agnosticisme ne surgisse de ce relativisme.

« Toutes les

anciennes vérités de la physique, y compris celles qui furent considérées comme

immuables et non sujettes à caution, se sont révélées relatives ; C’est donc qu’il ne peut y avoir aucune vérité objective indépendante

de l’Humanité. Telle est l’idée non seulement de toute la doctrine de Mach mais

aussi de tout l’idéalisme « physique » en général. Que la vérité

absolue résulte de la somme des vérités

relatives en voie de développement ;

que ces reflets

deviennent de plus en plus exacts ; que chaque vérité scientifique

contient en dépit de sa relativité un élément de vérité absolue, -toutes ces

propositions évidentes pour quiconque a réfléchi à l’Anti-Dühring d’Engels, sont de l’hébreu pour la théorie

« contemporaine » de la connaissance. »

Lénine. Matérialisme et Empiriocriticisme.

Les gènes existent, mais la génétique mendélienne agonise… Voilà qui

surprendrait sans doute un Schmalhausen … un Lyssenko à plus forte raison. Le

moment est venu de regarder en face la matière vivante, aussi mal décrite

fut-elle, et de montrer aux gardiens du dogme ce qu’ils ignorent

eux-même : Leurs reculs incessants, qu’ils vivent comme de simples

compromis sans enjeu, et la compatibilité de leurs instruments théoriques

fondamentaux avec le matérialisme dialectique. Une fois la ligne de démarcation

tracée entre ce qu’ils ont objectivement découvert et l’exploitation idéaliste

qu’ils en ont faite, cette dernière n’en aura jamais été aussi

vulnérable !

« La science

prolétarienne ne peut, sans se mutiler, rejeter tout le contenu de la science

bourgeoise, mais doit tirer, dans ce contenu, ce qui doit enrichir sa propre

théorie »

M.Prenant. Biologie et Marxisme 1935

Mais cette ligne n’est ici qu’esquissée… partant d’une hypothèse de

travail, notre définition de la matière vivante, qu’il s’agira de

perfectionner. N’oublions pas que si des lois dialectiques émergent

maladroitement et partiellement des théories idéalistes actuelles, c’est

qu’elles constituent les « grains » d’objectivité de ces théories

existant en fait dans la matière avant de s’élever au niveau théorique.

De même les distinctions soma-germen, gènes-protéines, les barrières d’espèces,

sont des concepts idéalistes mais qui émergent d’une réalité concrète de la

matière comme des processus conservés à travers l’histoire de la vie :

Notre définition de la matière vivante n’explique pas seulement ce qui

caractérise la vie, elle explique aussi pourquoi il est (était) si facile de

donner de cette matière des comptes rendus idéalistes lorsqu’elle est observée

empiriquement, sans théorie matérialiste préalable… Parallèlement à son utilité

purement scientifique, notre définition est donc une vigoureuse opposition à

l’empirisme et au formalisme autant qu’un remède contre l’idéalisme surgissant

de tout matérialisme non-dialectique.

La théorie de Darwin indique que le moteur de l’Evolution est le couple

hasard – sélection. Sans oublier l’étroite relation qui existe entre le hasard

(mutations « aveugles ») et la sélection (sélection naturelle

« aveugle ») et le caractère provisoire de la formulation

darwinienne, nous reprendrons ces concepts successivement, par soucis de

clarté.

a. Le statut du hasard et la question de l’autogenèse

Tout en étant conforme à la dialectique, le principe de causalité, relié

à celui de nécessité, doit être manié avec précaution.

« Le

caractère universel et multiple des interactions dans le monde, la causalité ne

l’exprime que de façon unilatérale, partielle et incomplète ».

Lénine. Matérialisme et Empiriocriticisme

La conscience des lois de la pensée dialectique permet de renvoyer dos à

dos le finalisme, qu’il s’agisse d’un finalisme réductionniste ou

spiritualiste, et l’indéterminisme ; définition agnostique voire

franchement spiritualiste du hasard. La littérature scientifique propose

différentes définitions du hasard des plus idéalistes aux plus

matérialistes ; Causalité « ultra-complexe », rencontre de