Chapitre 5 : Niveaux structuraux

et stades de l’histoire naturelle

Théorie dialectique de l’évolution

«Pour savoir de façon réellement complète ce que c’est

que la vie, il nous faut passer en revue toutes les formes sous lesquelles elle

se manifeste, de la plus inférieure à la plus élevée »

«La science de la nature en est actuellement

arrivée au point de ne plus pouvoir échapper à la synthèse dialectique »

Engels (Anti-Dühring)

On retrouve les lois de la dialectique de façon dispersée à travers les « camps » du champ

de bataille scientifique, mais cette « synthèse dialectique »

qu’Engels appelait de ses vœux ne semble pas imminente. A ce stade, constatons

simplement que, si le matérialisme est la posture nécessaire des savants dans

l’exercice de leur pratique scientifique, l’approche dialectique semble de

surcroît fonctionner dans cette pratique, puisqu’elle émerge – certes

inconsciemment – au moins spontanément à plusieurs niveaux contre les courants

plus ou moins raffinés de l’idéalisme néodarwinien. Tentons donc à présent

d’élaborer notre synthèse. Nous disposons à cette fin, 1) des thèses philosophiques du matérialisme dialectique, 2) des données

contemporaines de la biologie.

Thèse

1 : La matière existe objectivement.

Thèse 2 : On ne peut réduire la matière à une de

ses formes (Holisme).

Thèse

3 : La matière est « une » (Monisme) : Il n’y a qu’un

monde.

Thèse

4 : La qualité est ce qui distingue une chose d’une autre.

Thèse 5 : La vie répond à un seul principe

organisateur ; la matière (anti-vitalisme).

Loi dialectique

A (Mouvement dialectique) :

Thèse 6.a : La manière d’être de la matière est

le mouvement.

Thèse 6.b : Ce mouvement auto-dynamique

nécessaire ne peut être qu’accéléré ou ralenti.

Thèse 6.c : Il est un processus dirigé

( non-cyclique).

Loi dialectique

B (Actions réciproques) :

Thèse 7.a : L’univers est un tout complexe

organisé.

Thèse 7.b : Ses aspects sont interdépendants.

Thèse

7.c : On entend par mouvement nécessaire celui qui est l’effet

d’une cause.

Loi dialectique

C (Contradiction) :

Thèse 8.a : La contradiction est la lutte et

l’unité des contraires.

Thèse

8.b : Un mouvement auto-dynamique a pour moteur(s) une (des)

contradiction(s) principale / secondaire(s).

Thèse

8.c : Une contradiction peut être antagoniste [thèse 9.b] ou non-antagoniste.

Loi dialectique

D (Quantité/Qualité) :

Thèse 9.a : Le mouvement transforme la matière

de l’inférieur au supérieur, du simple au complexe.

Thèse 9.b : Une contradiction antagoniste

provoque au terme d’une accumulation quantitative, un saut qualitatif,

dépassement de cette accumulation.

Rappelons pour éviter certains contresens que les

anticommunistes instrumentalisent si complaisamment, que cette synthèse n’a pas

la prétention de cristalliser la recherche pour le reste des temps; elle se

limitera au contraire à deux niveaux : 1) Au niveau pratique, il s’agit

d’une construction strictement fondée sur les données actuelles, donc sujette à

modifications, améliorations et corrections[1].

2) Au niveau théorique, cette construction est un instrument dirigé contre

l’idéalisme, destiné à le déloger des positions qu’il occupe actuellement sur

la question de l’évolution biologique…L’exposition des thèses matérialistes

dialectiques nécessaires à cette étude servira de base conceptuelle préalable : Leur efficacité sera évaluée pas à pas au

cours de la construction –l’étude n’ayant pas non plus pour but de

« prouver » rétrospectivement ces thèses-.

Une définition de la vie requiert l’éclaircissement de l’apparente

opposition entre les thèses 2 et 4 dans le contexte de notre étude :

L’être vivant est manifestement une chose qui se distingue qualitativement de

son environnement [thèse 4], mais l’être vivant et son environnement sont

indissociables [thèse 2], la preuve en est que l’être vivant est une structure

matérielle qui renouvelle en permanence ses molécules constitutives (fonction

de nutrition) à partir de la matière environnante, tandis que l’environnement

est lui même transformé par l’être vivant. Pas d’opposition, à condition de qualifier

ce qui distingue ces deux matières. L’expression matière vivante n’aura

pas un sens vitaliste (matière d’essence différente du reste de la matière)

mais visera justement à ne pas désigner la vie sous le terme structure

organisée avant d’en avoir fourni une définition argumentée. S’il est

permis de distinguer des qualités dans la matière, ne serait-ce que pour

montrer les interactions nécessaires entre ces qualités [thèse 7.b],

distinguons matière vivante et matière non-vivante et tentons une

définition claire de leur distinction.

D’abord, que la matière vivante soit une structure organisée, complexe

est une évidence : Encore faut-il préciser la légitimité des termes

« organisé » ou « complexe ». Ces qualités ne sont pas

spécifiques à la vie (pour un matérialiste évidemment[2]).

Le mouvement, qualité fondamentale de la matière [thèse 6.a] est la manière

d’être de toute matière, vivante ou non. Jusqu’ici, aucune distinction

dialectique apparente.

Venons-en donc à ce qui distingue spécifiquement la matière

vivante de la matière non vivante : C’est une évidence, un être vivant

renouvelle sa matière en permanence sans changer sa qualité d’être vivant

(jusqu’à un certain point) ;

Ce qui distingue la matière vivante de la matière non vivante, c’est la

tendance qu’elle manifeste à conserver sa

structure dans le temps.

Opposition apparente : Si la matière vivante est

« stable », dans sa structure, elle déroge à la thèse 6.a, thèse

fondamentale de la dialectique. Une explication s’impose : La vie répond à

un seul principe organisateur, la matière [thèse 5]. Sa matière est organisée

[thèse 7.a]. Juxtaposons la proposition irritante et la thèse 6.a : Le

mouvement interne de la matière vivante modifie nécessairement sa structure.

Cette désorganisation nécessaire peut-être freinée [thèse 6.b] par un

« processus conservateur »

apparaissant donc comme

une ré-action, un mouvement s’opposant, corrigeant

en permanence le mouvement désorganisateur. Ceci ne contrarie plus la

thèse 6.a. Remarque : il n’est pas dit ici qu’un mouvement désorganisateur

est un mouvement « destructeur », au sens où on l’entend

généralement ; Voici donc une proposition non-finaliste, non-mécaniste,

n’orientant pas plus la désorganisation vers la destruction que vers la

construction.

Pour être tout à fait clair et éviter d’ouvrir le flanc au vitalisme,

nous dirons que, 1) ce qui dans la matière en mouvement est doté d’une

propriété supplémentaire[3]

qui est de tendre à une « conservation » structurale sera appelé

« matière vivante »[4],

2) La question de l’origine de cette propriété doit être traitée dans le cadre

de la thermodynamique, émanant du principe de néguentropie qui établie la

possibilité d’organisation spontanée d’un système au détriment du reste de

l’univers conditionné par le principe entropique : N’est-il pas finaliste

d’affirmer que ce mouvement, étendu potentiellement à toute la matière,

produise toutes les structures possibles sauf celle qui aurait pour

propriété particulière de se conserver activement ? 3) Cette tendance à

conserver sa propre structure dans le temps, dans la mesure où elle aboutit –et

nous sommes forcés de constater qu’elle a objectivement abouti [thèse 1]-,

conduit à la nécessité d’une histoire de la matière vivante ; l’histoire

de la lutte pour l’existence.

Commençons donc l’exposé par un postulat simple issu d’observations

universellement reconnues ; La forme de vie la plus simple[5] est la cellule

[thèse 9.a]. La cellule sera considérée distinctement de son environnement quel

qu’il soit ; eau, air, reste d’un

organisme pluricellulaire, etc., de façon à mieux cerner leurs

interactions : D’un côté la matière environnante, en mouvement,

« agissant » par son mouvement sur la cellule de l’extérieur, et

transformée plus ou moins intensément par cette cellule, de l’autre la cellule

elle-même, organisée, en mouvement : « luttant » contre le

mouvement externe et le mouvement interne à la fois, suivant la proposition

formulée précédemment.

A. Premier niveau structural, la cellule

Que fait donc une cellule pour elle même, si ce n’est de renouveler sa

matière en permanence ? De notre point de vue d’organismes complexes peu

de choses ; quelques « stratégies de lutte » contre la

déstructuration, découvertes très récemment et qui méritent qu’on s’y attarde.

Tout d’abord, bien sûr, une cellule est mortelle. C’est l’inéluctable

fin du mouvement désorganisateur de la matière vivante [thèse 6.b]. Toutefois,

la division cellulaire, encore appelée reproduction conforme – ou mitose- parce

que la cellule produit deux cellules dont les caractéristiques sont celles de

la première, peut être considérée comme une forme de lutte contre la mort

cellulaire (négation), en faveur d’une conservation « dans le temps »

de la structure cellulaire (négation de la négation).

De plus, à chaque division cellulaire, les gènes, qui doivent être

dupliqués avant d’être distribués à l’identique aux deux cellules-filles,

subissent d’inévitables erreurs de copie [thèse 6.a], les fameuses mutations.

On sait aujourd’hui que toutes les cellules sont dotées de systèmes

moléculaires « correcteurs » ; ce sont les systèmes SOS, SRM[6](enzymes

corrigeant les mutations, découvertes chez les bactéries puis chez tous les

Eucaryotes) et HSP906 (protéines de choc thermique réprimant

l’expression des gènes mutés sauf en cas de stress, découverte chez la

drosophile et généralisable).

On sait que ces systèmes s’ébranlent plus ou moins lors d’un stress

(élévation de température, radiations, toxicité, carence nutritive) accélérant

le rythme des mutations contre lesquelles ils sont censés lutter [négativement

(SRM) mais aussi positivement (SOS)]. En cas de « coup dur », il vaut

mieux en effet favoriser la diversité fonctionnelle et ainsi augmenter la

chance pour quelques cellules de survivre, et pérenniser au moins partiellement

la structure cellulaire préexistante.

Tout aussi intéressant, le couple génétique p53 / MDM26

fonctionne sur la base d’une étonnante contradiction : p53 agit en

réparant les mutations ponctuelles et en empêchant pendant ce temps les

divisions cellulaires. MDM2 agit au contraire en stimulant les divisions et,

c’est prouvé chez l’Homme, en favorisant la prolifération cancéreuse

(désorganisation partielle). C’est l’activité de p53 qui stimule

collatéralement la production de MDM2, celle-ci inhibant en retour la

production de p53 (régulation dynamique par rétroaction).

Lorsqu’une cellule dispose d’un « gène de résistance » contre

une toxine, la présence de celle-ci déclenche une duplication massive du gène

dans le noyau. Ceci a pour effet d’augmenter considérablement l’intensité de

son expression : Les duplicatas sont appelés « transposons »[7].

De telles transpositions sont en définitive très répandues dans les processus

cellulaires, et la recherche ne fait aujourd’hui que commencer à en déterminer

les causes et les modes d’action (chez une espèce diploïde, c’est à dire qui

possède deux versions, maternelle et paternelle, de chaque gène, la mutation

délétère d’une version peut être compensée par l’amplification –ou duplication-

de son homologue).

Si le fait qu’une cellule « oriente » la duplication massive

d’un gène ponctuellement nécessaire à sa survie ne choque personne, pourquoi

continuer à nier dogmatiquement la possibilité d’une « orientation »

de la mutabilité sur le ou les gènes rendus ponctuellement inutiles ou

délétères ?

Ne compliquons pas davantage… Nous avons cinq processus. Deux

d’entre eux sont des processus désorganisateurs internes ; la mort

cellulaire et la mutagenèse. Deux autres sont des processus de lutte

active ; la mitose et l’ensemble des mécanismes compensateurs. Il y a ici

dans les faits contradiction entre ces deux mouvements, opposés dans leur

direction par rapport à la structure cellulaire. Un dernier processus est celui

de l’influence désorganisatrice de l’environnement, inextricablement lié aux

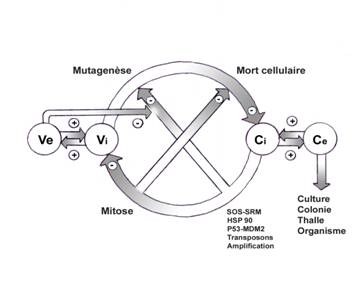

précédents processus (fig.2).

Processus conservateurs et évolutifs liés à la cellule : Ve ; modifications du milieu ou variations environnementales,

Vi ; modifications internes, Ci ; constance infra-structurale,

Ce ; Constance externe ou ultra-structurale.

Fig.2

Première contradiction

Les mécanismes compensateurs, lorsqu’ils sont monopolisés par des

« contrariétés » extérieures, favorisent positivement les mutations

génétiques. Si on admet que des innovations génétiques permettent

potentiellement un supplément de résistance cellulaire aux contraintes

environnementales, il faut reconnaître que les mutations sont autant

désorganisatrices-destructrices que désorganisatrices-constructrices, dans le

sens où elles conduisent, au moins potentiellement, à l’acquisition de

nouvelles propriétés conservatrices : Pour

« créer » un nouveau

gène, il faut d’abord

qu’un ancien gène

se duplique, puis que le duplicata, d’abord inutile, accumule suffisamment de

mutations ponctuelles pour « devenir » le gène nouveau, assurant une

fonction nouvelle : C’est la théorie de la duplication génique.

Cette contradiction est antagoniste [thèses 8.a/8.c] : Systèmes

SOS-SRM, HSP90, P53/MDM2 et transposons agissent contre

les mutations génétiques

(ils les empêchent ou

les compensent) tout

en créant positivement les

conditions d’une innovation génétique lorsque le besoin s’en fait sentir. La

cellule n’a d’autre issue que d’évoluer, de changer, sous l’effet de cette

contradiction, et ceci parce qu’elle lutte pour la conservation de sa

structure, en cas de stress dangereux pour elle. On voit que la cellule,

« bien que vivante », ne déroge pas à la thèse 6.a, bien au

contraire.

On peut sans trop anticiper, mettre en avant la thèse 9.a : Sa

vocation étant de se conserver autant que faire se peut, elle évoluera

en conservant les caractères nouveaux dont l’accumulation la transforme

finalement !

Deuxième contradiction

On a choisi de présenter la division cellulaire comme une forme de lutte

contre la mort, pour la conservation dans le temps. Elle est une innovation

évolutive autant qu’un processus relatif à l’hérédité : Nous en

indiquerons ultérieurement les modalités. Ajoutons que ce processus a

collatéralement un avantage pour la conservation cellulaire .

La division cellulaire, considérée nécessairement comme une

prolifération cellulaire, produit des populations de cellules, susceptibles de

mener à bien une lutte « extérieure » de l’ensemble pour la

conservation de chacune (coopération cellulaire, bien connue des écologistes).

La coopération intercellulaire n’est plus un processus temporel mais un

processus spatial (division du travail, effet de groupe). La division produit

donc pour la cellule une superstructure (coopération cellulaire) favorisant de

l’extérieur sa conservation.

Par suite, la superstructure cellulaire associée à l’évolution

structurale cellulaire inéluctable, va permettre aux cellules de « s’auto

diriger » (pas de finalisme), toujours du seul fait de cette tendance

auto-conservatrice auto-dynamique (pas de vitalisme), vers une structure

nouvelle, plus complexe, pluricellulaire à spécialisation ; l’organisme.

La question de la conservation des propriétés conservatrices concerne

l’hérédité ; elle sera traitée dans le chapitre suivant.

Admettons ici que les caractères de spécialisation apparaissent par

innovations génétiques. Nous considérerons que l’organisme pluricellulaire est

une matière vivante plus complexe, susceptible d’assurer une conservation plus

efficace des cellules qui le composent. Du reste il existe de nombreuses formes

coloniales non spécialisées (un seul type de cellule pour tout

l’organisme : les thalles végétaux –algues, champignons, lichens- et

quelques animaux comme Volvox) qui attestent de la transition historique vie

unicellulaire / vie pluricellulaire. Ces colonies sont parfois composées de

cellules capables de retrouver plus ou moins leur autonomie dans certaines

conditions favorables (lichen, certains champignons, Volvox).

Pour conclure, les conditions extérieures accélèrent ou freinent

l’évolution cellulaire, mais celle-ci évolue en dernière instance par

auto-dynamisme, suivant des processus dirigés [thèse 6.c], tendanciellement

cycliques sans pouvoir l’être absolument.

-

Contradiction antagoniste secondaire : Pour lutter contre la désorganisation dans le temps, la cellule

prolifère (reproduction conforme), mais cette prolifération rend possible dans

l’espace le passage qualitatif du niveau structural de la cellule à celui de

l’organisme pluricellulaire ; passage qui est un résultat opposé à la

conservation structurale cellulaire (polymorphisme) [Thèse 9.a].

-

Contradiction antagoniste principale : Pour lutter contre la désorganisation génétique au cours du

temps, la cellule dispose de processus compensateurs, lesquels, en milieu

changeant (il l’est d’ailleurs par définition), finissent par accélérer une

évolution génétique [résultat opposé] sans laquelle elle ne pourrait survivre

[voir annexe « Variabilité génétique et structures compensatrices »].

B. Deuxième niveau structural, l’organisme

On objectera que les espèces pluricellulaires forment une minorité

quantitative et qualitative au sein du monde vivant, majoritairement composée

aujourd’hui d’espèces unicellulaires telles que les bactéries et les eucaryotes

unicellulaires. Cette marginalisation des espèces pluricellulaires, très

récente en science, argument favori des saltationnistes qui s’opposent

radicalement à la notion de complexification dans l’évolution et qui prétendent

qu’en définitive nous ne sommes jamais sorti de l’« ère des

bactéries », est évidemment anti-dialectique puisqu’ils considèrent –

c’est étonnant pour des évolutionnistes -

que si les unicellulaires sont restés majoritaires

en nombre d’espèces mais aussi en biomasse, c’est qu’ils ne passeront jamais à

l’avenir au stade pluricellulaire : Argument objectivement fixiste !

C’est nier le rôle des échelles de perception humaine du temps dans

l’approche de l’histoire évolutive (premier écueil), c’est également oublier la

nécessaire inégalité de développement des espèces actuelles (deuxième

écueil) : S’il faut un monde vivant dont toutes les espèces évoluent

ensemble au même rythme –alors que les interactions entre elles et avec leurs

milieux sont nécessairement hétérogènes- pour qu’un biologiste adhère à la

thèse de la complexification [thèse 9.a], il adhèrera du même coup à la thèse

peu matérialiste du miracle ![8]

Prenons donc l’organisme pluricellulaire comme nous avons pris la

cellule, tel qu’il se présente à nous, comme un « tout-complexe déjà

donné » selon l’expression consacrée : Tout d’abord, il est mortel.

Mais il n’est pas mortel parce que ses cellules sont mortelles (elles le sont)

mais parce qu’il est vaincu par la désorganisation de ses cellules. Ainsi il

n’est pas rare de voir survivre à un cadavre certaines de ses cellules (pour un

certain temps bien sûr), témoins par exemple, les cellules cancéreuses. De même

qu’on ne dira pas qu’une cellule meurt parce que ses molécules meurent, on ne

dira pas non plus que l’organisme meurt parce que ses cellules meurent, mais

parce que celles-ci ne fonctionnent plus ensemble (ne concourent plus à la

conservation structurale de l’organisme). On dira donc que la mort de certaines

cellules de l’organisme provoque la mort de celui-ci, que la mort de

l’organisme provoque à terme la mort de toutes ses cellules [thèse 7.b]. Le

passage de la cellule à l’organisme est bien une transformation qualitative

[thèse 9.b]. Une stratégie de lutte de l’organisme contre sa mort en tant

qu’organisation matérielle : La reproduction. Celle-ci accomplit une

conservation de la qualité de la matière vivante au niveau pluricellulaire, malgré

la mort individuelle. Nous connaissons de nombreux cas de reproduction

végétative ; la sporulation, le bouturage naturel, la scissiparité, … Mais

c’est la reproduction sexuée qui, en dernière instance, supplante toutes les

autres. Qu’elle soit sexuée ou asexuée, la reproduction correspond toujours à

une reconstruction ontogénétique à partir d’un cellule, ou d’un nombre

restreint de cellules.

Notons qu’à la différence de la reproduction cellulaire conforme, il

faut être deux pour accomplir la reproduction sexuée. Les deux qualités n’en

restent pas moins comparables dans le cadre de leur résultat (conservation

structurale dans le temps), en signalant que la reproduction sexuée est une

innovation imputable aux unicellulaires autant qu’aux pluricellulaires :

Les unicellulaires pratiquent dans leur immense majorité la reproduction

conforme et la reproduction sexuée au cours de leur cycle de

développement. Il faut envisager cette dernière comme une stratégie

supplémentaire de lutte pour l’existence dont le statut initial sera le même

pour les uni- et les pluricellulaires.

Mais l’organisme doit également lutter contre la désorganisation au

cours même de son existence. Désorganisation d’origine à la fois interne et

externe à l’organisme, qui a pour résultat ce que nous appellerons usure ou

vieillissement. Au final et conformément à ce qui vient d’être dit, la mort de

l’organisme peut aussi bien résulter d’une dégénérescence (morts cellulaires)

que d’une prolifération anarchique des tissus (cellules cancéreuses à extension

spontanée sur l’ensemble de l’organisme), puisqu’elle consiste en une

désorganisation triomphante : A ce niveau, la lutte consiste donc elle

même à limiter la mort des cellules mais aussi leur prolifération anarchique.

Cette dernière est comprise comme une désorganisation non-totale des propriétés

conservatrices au niveau cellulaire ; la spécialisation cellulaire

disparaît, la reproduction conforme subsiste : Le cancer est une

régression (désorganisation) des cellules du stade de conservation

pluricellulaire au stade moins évolué de conservation strictement cellulaire.

On situera la lutte contre l’usure sur trois niveaux de régulation (en

citant des exemples connus pour notre espèce) :

-

Propriétés régénératrices

(hémostase-cicatrisation, régénération d’organes ou de tissus, minéralisation

osseuse, renouvellement cellulaire),

-

Propriétés homéostatiques

(maintien de la température interne, de la glycémie, des équilibres hydriques,

salins et acido-basiques, sous l’effet d’interactions neuro-hormonales et

hormonales),

-

Propriétés immunitaires (dirigées

contre les agressions –vivantes ou non- de l’environnement mais aussi contre la

désorganisation interne –cancéreuse par exemple).

La conjonction de ces trois propriétés physiologiques assure le maintien

tendanciel de la structure pluricellulaire. Cependant, comme on s’en doute,

l’organisme trouvera dans ces processus dégénératifs / prolifératifs contre

lesquels il lutte des aspects concourrant à la conservation. En d’autres

termes, il retournera contre la désorganisation ses propres armes : Contre

la dégénérescence des tissus, la prolifération (mouvement de conservation) ;

contre le fléchissement de certaines conditions physico-chimiques internes, la

surproduction régulatrice (mouvement de compensation) ; contre

l’attaque d’un pathogène, la prolifération des cellules immunitaires et le

destruction des cellules infectées (mouvement de protection) ;

contre les déformations létales (au niveau des cellules tissulaires) liées à

l’interaction dynamique organisme – environnement, la prolifération

cellulaire –à valeur adaptative à l’échelle de l’organisme- telle que les

callosités cutanées, le « bronzage », le renforcement musculaire (mouvement

d’adaptation).

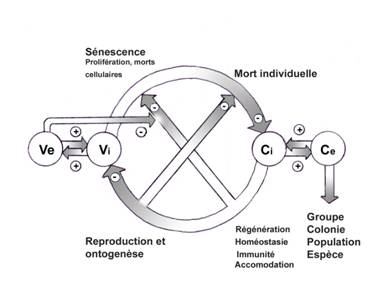

Voici donc, pour récapituler, cinq

processus spécifiques du niveau pluricellulaire (fig.3). Deux processus

désorganisateurs : Le vieillissement (par dégénérescence ou par

prolifération) et la mort. Deux processus conservateurs : L’activité

physiologique au sens large et la reproduction sexuée. Plus un processus

désorganisateur externe, indistinct dans le cadre d’une telle généralisation,

des processus désorganisateurs internes.

Première contradiction

Les mécanismes de stabilisation oeuvrent dans le sens d’une lutte contre

les morts cellulaires et les proliférations anarchiques en favorisant (en

contrôlant) des proliférations cellulaires mais aussi des morts cellulaires

locales. Deux exemples.

L’acquisition d’une aptitude à distinguer les molécules du soi

des molécules du non-soi (éventuellement pathogènes) passe par une destruction

des cellules immunitaires auto-réactives préalable, notamment au niveau du

thymus.

Les formes de l’organisme apparaissent au cours de l’embryogenèse :

Par exemple la main humaine embryonnaire est d’abord un « moufle »

avant que les doigts ne se dégagent du fait de la mort des cellules

intercalaires, les futurs oviductes et spermiductes coexistent avant de

dégénérer sélectivement, conformément au

sexe génétique.

Constatation simple : Ces mécanismes s’opposant à la

désorganisation en utilisant les mêmes armes qu’elle, contribuent de fait à faire

changer structuralement l’organisme pour qu’il soit mieux protégé des

fluctuations du milieu : Evolution de la morphologie en fonction de

l’activité physique, évolution du phénotype immunitaire, etc.

Deuxième contradiction

La reproduction est l’occasion pour l’organisme de perpétuer sa

structure à travers le temps et contre la mort individuelle. Là encore un avantage

collatéral se déclare…

La reproduction, sexuée ou non, est également une modalité spatiale dans

le sens où elle est « l’origine » des populations de même espèce

coexistant dans un même milieu. En tant que superstructure, l’ensemble des

relations sociales entre individus de l’espèce est une modalité externe à

chaque organisme, favorisant l’intégrité structurale de chaque organisme.

Citons le cas limite de

On distingue bien sûr plusieurs niveaux d’évolution de cette

superstructure, des espèces à individus quasiment isolés[9]

(modalité quasi-absente) aux espèces « sociales » (modalité évoluée

au plus haut degré chez les insectes sociaux[10]).

La superstructure proposée crée les conditions d’un changement

qualitatif du niveau de l’organisme au niveau plus complexe de la société

d’organismes. Sachant que le cannibalisme[11]

est dans la nature un phénomène particulièrement rare (même si les

néo-darwiniens surenchérissent souvent sur ces anecdotes si facilement

transposables à l’économie de marché !), indiquons ici que les écologistes

parlent indistinctement d’effet de groupe et de coopération pour les

populations uni- et pluricellulaires.

De plus, il est tout à fait finaliste –et anthropocentriste !- de

considérer la ruche ou la fourmilière comme la forme sociale en puissance de la

future Humanité ! Du point de vue marxiste, il serait hâtif de saisir

l’ensemble des espèces vivantes sans tenir compte de l’histoire particulière de

chacune. En l’occurrence, nous verrons que l’Humanité échappe partiellement aux

niveaux d’organisation supérieurs pour des raisons qui tiennent à son histoire,

notamment à ce que Patrick Tort appelle « l’effet réversif de

l’évolution » : Notre étude n’a pas du tout pour but de formaliser

une évolution nécessaire de toutes les formes de vie mais au contraire de

mettre à jour les processus évolutifs objectifs qui rendent possibles les

histoires nécessaires et nécessairement différentes de chaque forme de vie.

-

Contradiction antagoniste secondaire : Pour lutter contre la disparition imminente de sa structure,

l’organisme se reproduit. La reproduction sexuée est corrélativement la

condition de la formation d’une population spécifique partageant les mêmes

caractères et tirant bénéfices mutuels de leur superstructure : La

conservation produit donc une non-conservation : Transformation

qualitative organisme – espèce.

-

Contradiction antagoniste principale : Pour lutter contre sa désorganisation ante-mortem,

l’organisme dispose de propriétés régulatrices basées non sur l’inertie, mais

sur le terrain même de la désorganisation cellulaire. On peut d’ores et déjà

remarquer qu’à ce stade ;

·

La modalité de reproduction, fondée

sur des mécanismes cellulaires (donc d’ordre inférieur) impose, et c’est

nouveau, une ontogenèse produisant la structure par un certain type de

coopération cellulaire, avant d’avoir à la conserver (mouvement) : La

structure pluricellulaire , apparue dans le contexte d’une conservation

plus efficace des structures cellulaires, finit par nier cette tendance

initiale « au profit » de sa propre auto-conservation (prolifération

et/ou dégénérescence cellulaire).

·

La population, en tant que

superstructure du niveau de l’organisme individuel, favorise la conservation de

chaque organisme, mais peut finir par la nier pour assurer sa propre

auto-conservation (le « sacrifice » et plus généralement la tendance

à étendre par le peuplement le territoire occupé selon sa structure) :

Nous changeons alors de niveau…

Processus conservateurs et évolutifs liés à l’organisme

pluricellulaire : Ve ; modifications du milieu ou variations environnementales,

Vi ; modifications internes, Ci ; constance infra-structurale,

Ce ; Constance externe ou ultra-structurale.

Fig.3

C. Troisième niveau structural : Le groupe spécifique

L’enjeu fondamental de la biologie de l’évolution est depuis toujours

celui de mettre à jour les mécanismes de la spéciation, c’est à dire de la

création des espèces. Nous arrivons donc ici au cœur du problème.

Depuis quelques décennies, on a coutume de distinguer sans doute à

raison deux procès de spéciation: 1) la radiation à partir d’un type ancestral

spécifique d’un certain nombre d’écotypes, de variétés, de races, de

sous-espèces et consécutivement la transformation phylétique d’une

espèce ancestrale en un buisson d’espèces typologiquement apparentées (même

genre, même famille) correspondent à ce qu’on appelait la spéciation

darwinienne, en référence à ses travaux sur les différentes espèces de pinsons

des îles Galápagos, et qu’on appelle aujourd’hui micro évolution. 2)

Tout processus d’émergence historique d’un plan d’organisation totalement

nouveau à partir d’un plan ancestral comme les filiations poissons –

batraciens, reptiles – mammifères, etc. se rapporte en revanche au concept de macro

évolution.

Conceptuellement, la question de la définition de l’espèce a une

histoire complexe ; elle est loin d’être résolue aujourd’hui… La question

se résume à ceci : L’espèce a t-elle une réalité objective

(discontinuisme) ou n’est-elle qu’un concept trompeur imputable à notre vision

subjective du monde ? On pourrait penser le problème soluble par

l’expérimentation, ce n’est pas le cas. Position communément admise ; une

espèce est un ensemble d’individus interféconds (deux individus qui ne sont pas

interféconds appartiennent donc à deux espèces distinctes, même s’ils partagent

un phénotype quasi-similaire).

A l’évidence, si cette distinction passe nécessairement par la

reproduction sexuée, qu’en est-il donc de deux mâles de même espèce ?

Qu’en est-il des individus stériles ? Qu’en est-il des espèces qui ne pratiquent

que la reproduction asexuée ? Qu’en est-il enfin des espèces données comme

distinctes alors qu’elles sont encore interfécondes in vitro ?

La théorie synthétique, dans sa formulation récente, modère fortement

cette définition, mais pour lui préférer une définition pour le moins vague et

problématique, de l’aveu même de leurs auteurs. La raison de ce hiatus est

simple : Historiquement le discontinuisme est un argument fixiste, celui

de la typologie. Chaque espèce connue correspond à un type précisément défini,

il n’existe pas de populations intermédiaires, hybrides, en dégradé, entre deux

espèces connues, donc le transformisme n’est qu’une séduisante abstraction. On

remarquera que la théorie synthétique tend néanmoins à se départir de ses

positions traditionnellement continuistes (elles étaient celles de Darwin) au

profit d’un nouveau discontinuisme proposé par les saltationnistes cette fois[12].

Vue la position adoptée ici, celle d’une distinction qualitative qui

existe objectivement entre une cellule et une autre, entre un organisme et un

autre, posons que des distinctions qualitatives objectives existent entre les

espèces que l’Homme du reste distingue spontanément depuis toujours. Partant,

1) la thèse idéaliste voudra que chaque espèce ayant son type propre distinct

des autres, possède une essence immuable, trop parfaitement adaptée à

son milieu pour que le moindre changement

ne soit pas

mortel, 2) la thèse

matérialiste discontinuiste avancera

ceci : Une espèce

rassemble continûment, sur la

base de la reproduction sexuée, des

races inter-fécondes d’origine commune ; micro évolution unanimement reconnue, même

par les fixistes actuels, ces derniers ne critiquant

que la macro évolution. La distinction (barrière reproductive[13])

ne peut être qu’un événement (saut qualitatif) et non un fait surnaturel et

permanent, survenant dans le prolongement de la raciation. Cherchons donc

dialectiquement la clef d’un tel événement.

Au préalable il convient de remarquer, toujours à l’appui de notre

conception, qu’à l’instar de la cellule au sujet de laquelle nous assistions au

passage du caractère fortuit des modalités fondamentales de conservation à leur

caractère secondairement actif, téléologique, raffiné [voir annexe

« variabilité génétique et structures compensatrices »], nous

assistons ici encore, en apparence, au

passage du

caractère

contingent de la raciation au caractère nécessaire, activement

conservateur de la

spéciation : des mécanismes assureraient l’émergence des barrières interspécifiques[14] ;

Mais dans quel but ? La transformation d’un type spécifique en un

autre serait-elle une modalité de la conservation du type ?

Double contradiction

Conformément à la démonstration exposée pour les stades antérieurs

(c’est à dire pour les structures inférieures), considérons l’espèce comme une

entité vivante, c’est à dire comme une structure assiégée par l’inéluctable

mouvement de modification du type (ensemble des caractères

anatomo-physiologiques communs aux individus de l’espèce) et luttant contre lui

par un mouvement conservateur (perpétuation du type dans le temps).

Les données premières sont les suivantes : Une espèce naît, se

maintient pendant quelques dizaines de millions d’années en moyenne, puis

s’éteint. On s’intéressera d’abord à la manière dont l’espèce se maintient

pendant cette durée, se renouvelant de génération en génération par

reproduction sexuée, conformément à son type.

Chacun sait qu’une population artificielle de clones (ensemble

d’individus tous identiques génétiquement) s’avère extrêmement fragile face à

la moindre fluctuation de l’environnement : Pour ne citer qu’un exemple,

un champs de plantes issues d’un même clone sera instantanément exterminée par

la première infection virale.. Tout lycéen apprend en biologie qu’une espèce

déterminée par un ensemble de caractères spécifiques se compose

d’individus aux formes variées, autrement dit et pour employer le terme

consacré, que toute espèce est polymorphe. Pour chaque caractère on trouve au

sein de la population un certain nombre de formes (par exemple pour le

caractère pigmentation des yeux, chez l’Homme, on connaît plusieurs

formes ; les couleurs).

Le polymorphisme d’une espèce ne remet pas en cause son type, il

consiste au contraire à produire le plus de versions possibles du type sans le

remettre en cause, c’est à dire à produire une variabilité maximale de

potentialités fonctionnelles (de survie en conditions changeantes) à partir

d’un type donné. Par exemple, la diversité des teintes de coquilles chez une

espèce d’escargots permet a priori une adaptation potentielle plus grande (camouflage) à

des environnements différents (supports colorés comme le

sable, l’humus, etc.). Très clairement, l’avantage du

polymorphisme est de

favoriser telle ou telle forme représentée a priori lorsque le

milieu change, donc d’assurer autant que faire se peut la perpétuation de

l’espèce malgré les fluctuations du milieu : Il constitue une lutte

« conservatrice » contre les macro mutations

« monstrueuses » viables.

Précisons au passage que le concept de type est entendu ici non comme

essence cachée de l’organisation anatomo-physiologique mais comme cette

organisation elle même, contenant en germe sa propre négation.

On pensera d’abord que cette modalité conservatrice au niveau de

l’espèce résulte des mutations génétiques, c’est à dire d’évènements fortuits.

Cette hypothèse est en partie vérifiée : Toutes les versions

(allèles) d’un

gène résultent effectivement d’une

accumulation historique de mutations rares. Cependant le polymorphisme apparaît comme un processus

actif, ayant pour base les mutations, intervenant au niveau de

la reproduction sexuée[15]

et réitérée à

chaque génération, contre

une homogénéisation éventuelle

en milieu « non-changeant » (à notre échelle de perception du temps).

Tous les néodarwinistes s’accordent à dire que le polymorphisme est la

base minimale de l’évolution des espèces, au sens où il permet la formation de

groupes distincts par leurs formes, variétés, races puis espèces distinctes.

Puisque les variations sont endogènes et autonomes (mutations), comment

expliquer que les espèces soient dans leur structure typologique si bien

adaptées à leur environnement ? C’est là en général qu’intervient la

sélection naturelle. Les néodarwinistes lui donnent la définition

suivante : L’individu porteur d’une mutation « favorable »

(avantage sélectif) sera plus fécond que ses congénères ; ainsi ce gène

muté, ce nouveau gène, ne finira par dominer dans la population qu’après de

nombreuses générations (reproduction sexuée). Au passage, nous sommes

aujourd’hui bien loin de la notion tautologique de « survie du plus

apte »[16] dont le « bons

sens » a commis les ravages idéologiques que l’on sait. Cependant le

concept, qu’il faut semble t-il conserver coûte que coûte, reste bien

mystérieux, aux yeux même des néodarwiniens : Comment un changement de

couleur des yeux peut-il conférer à leur propriétaire une fécondité plus grande

(augmentation du nombre de descendants) ? A l’évidence la sélection

naturelle est le talon d’Achille du néodarwinisme, tous leurs dissidents ne se

sont pas privés de le dire. Mais c’est précisément en tant que « moteur de

l’évolution » que la sélection naturelle porte préjudice à la solidité du

néodarwinisme !

Laissons de côté ce concept si agréable aux matérialistes mécanistes

[voir annexe « la question de l’hérédité des caractères acquis »] et

revenons au problème du polymorphisme. Forcé

de la considérer comme le

résultat d’un phénomène actif plutôt que comme l’état passif d’une population

assiégée par des mutations accidentelles permanentes, tout savant sait que son

origine est la méiose.

Une fois encore, la méiose est un processus nécessaire dont la vocation

première n’est pas à première vue le polymorphisme de la population mais la

fécondation formant une cellule-œuf, raison d’être de la reproduction sexuée.

En marxiste, remettons les choses à l’endroit. Considérée au niveau de

l’unicellulaire ou de l’individu pluricellulaire, la reproduction sexuée n’a

absolument aucun avantage conservateur sur une reproduction asexuée : Les

deux types de reproduction résolvent semblablement le problème de la

perpétuation dans le temps… Ce qui est « neuf » dans l’œuf, c’est la

combinaison particulière des formes, non les formes elles-même, qui existent

déjà dans la population isolément les unes des autres : Diversifier les combinaisons sans

changer les formes,

c’est, nous l’avons

dit, protéger le

type général des

fluctuations du

milieu dans lequel il est adapté[17].

Alors qu’on nous apprend que la méiose est une condition permettant aux

espèces diploïdes[18]

de pratiquer la reproduction sexuée, avançons au contraire que la diploïdie est

une condition permettant aux espèces de pratiquer une reproduction

sexuée (dont la méiose fait

partie intégrante), c’est

à dire de pratiquer une diversification favorisant

sa conservation en tant que type. Les généticiens des populations nomment cette

propriété « avantage du poly-allélisme »…

On peut souligner ainsi le raffinement du processus méiotique : Il

s’agit de produire à partir d’une combinaison donnée de versions géniques

(génotype d’un individu, identique pour toutes ses cellules) une

« infinité » de cellules sexuelles génétiquement différentes (nombre

maximal de combinaisons différentes de ces versions géniques appelées

allèles) : C’est un tri qui retiendra pour chaque gène du génotype

parental une version sur deux (l’ensemble de ces versions se retrouvant

ensemble dans une cellule sexuelle correspondra à une combinaison quasi unique statistiquement).

Chaque cellule sexuelle est haploïde (une seule version de chaque gène, puisque

chaque chromosome n’y est plus présent qu’en un unique exemplaire (maternel ou

paternel), de sorte que lors de la fécondation, la réunion dans la cellule-œuf

des deux noyaux rétablira la diploïdie de l’espèce : Le cycle de

développement de l’espèce est bouclé.

Problème : Les gènes ne sont pas matériellement libres les uns des

autres dans le noyau d’une cellule. Ils sont liés les uns aux autres en un

certain nombre de groupes de gènes, les chromosomes. Chaque chromosome existant

en double exemplaire dans la cellule diploïde (2 fois 23 chromosomes = 46

chromosomes chez l’être humain par exemple) : La disjonction des

chromosomes homologues au moment de la méiose (formation de cellules haploïdes

à partir d’une cellule diploïde) permet déjà de produire potentiellement un

grand nombre de combinaisons chromosomiques haploïdes différentes (brassage

inter-chromosomique) : Plus le caryotype d’une espèce contiendra de chromosomes,

plus la diversité génétique des gamètes sera grande.

A ce brassage simple et déjà avantageux pour la variabilité des gamètes

s’ajoute un brassage beaucoup plus raffiné, connu sous le nom de brassage

intra-chromosomique. Il s’agit de lever le problème résiduel de la liaison

physique des gènes qui sont situés sur un même chromosome. Avant de se

disjoindre, deux chromosomes homologues s’enjambent en plusieurs points

aléatoirement, puis s’échangent des segments entiers d’ADN ; Des versions

génétiques différentes situées initialement sur des chromosomes homologues

distincts peuvent donc se retrouver en fin de méiose sur le même chromosome recombiné.

La diversité des combinaisons géniques s’en trouve considérablement augmentée

au niveau des cellules sexuelles.

Nous n’entrerons pas dans les détails moléculaires très complexes d’un

tel processus de brassage intra-chromosomique. Etonnons nous simplement, une

fois de plus, du raffinement extrême de cette « stratégie » de

diversification !

Le discontinuisme impose qu’une barrière reproductive (mécanismes

cellulaires perfectionnés empêchant par exemple la fécondation d’un ovule par

un spermatozoïde d’une autre espèce) s’érige à un moment donné entre un groupe

d’individus et sa population d’origine (spéciation). Ce moment n’a jamais été

observé, du moins pour les espèces actuelles, et les mécanismes éventuels du

processus même restent énigmatiques[19].

Citons seulement des cas de processus actifs d’incompatibilité spécifique entre

de nombreuses plantes à fleur et du pollen d’espèce distincte : Le rejet

du pollen incompatible est ici effectué non par l’ovule à féconder mais par le

pistil (organe reproducteur contenant les ovules). En ce sens, on voit à quel

point les enjeux de cette barrière reproductive se situent moins à l’échelle

cellulaire qu’à l’échelle pluricellulaire.

Les mécanismes, sans doute tout à fait perfectionnés, d’isolement

reproductif, s’inscrivent donc en creux dans notre analyse, en particulier pour

le règne animal (les incompatibilités semblent chez eux beaucoup plus

complexes, mais se situent sans doute autant sinon plus au niveau

inter-individuel – phéromones, désynchronisation des périodes de reproduction

entre espèces, incompatibilités anatomiques -

qu’au niveau intercellulaire – non-reconnaissance ovule/spermatozoïde,

non développement de l’œuf en cas de fécondation accidentelle - ). Les enjeux

ne font quant à eux aucun doute : La raciation est la négation de la

conservation typologique, positivement préparée par cette dernière

(polymorphisme), la spéciation est la négation de cette négation (une barrière

reproductive réinstalle le processus conservateur sur un type nouveau).

Effet collatéral évident de ce mécanisme : La multiplication des

espèces crée les conditions de formation de structures d’ordre supérieur, les

écosystèmes. Que l’écosystème, structuré par des symbioses, des relations

trophiques, des coadaptations, régulant quantitativement et qualitativement les

populations qui le composent, soit à l’évidence et de l’avis même des

écologistes une structure conservatrice (même si elle évolue souvent par stades

sur plusieurs siècles : exemple typique des tourbières), légitime à son

niveau cette négation de la négation qu’est la spéciation au niveau inférieur

(distinction d’espèces qualitativement différentes pour que des relations

trophiques puissent avoir lieu entre elles, en vue de maintenir les

écosystèmes).

-

Contradiction antagoniste secondaire : La reproduction sexuée et, à travers elle la méiose, permettent

aussi une lutte contre l’extinction de l’espèce par inadaptation collective aux

conditions changeantes du milieu, l’espèce conserve son type en le rendant le

plus polymorphe possible. Ce polymorphisme est pourtant la base d’une

micro-évolution éloignant progressivement les populations successives du type

moyen. Pourquoi cet éloignement ? Parce que le type n’est justement pas

une essence ! Loin de nous donc l’idéalisme typologique du XIXe

siècle.

-

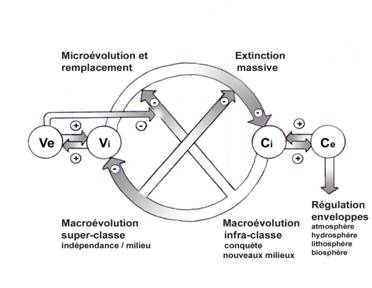

Contradiction antagoniste principale

(fig.4) : La reproduction sexuée contribue à

travers toute une série de processus raffinés, de la méiose conservant le

caryotype à la barrière reproductive en passant par les mécanismes

d’histo-compatibilité limitant les risques d’autogamie, à entraver l’apparition

de formes trop différenciées les une des autres. Pourtant ces

différenciations peuvent aboutir à des

distinction phénotypiques avantageuses pour la survie de l’espèce (dimorphisme

sexuel chez la plupart des animaux, castes des insectes sociaux, division du

travail, etc.), autant qu’à des macro mutations profondes et négatrices ;

les phénomènes de néoténie, d’apomorphose, etc., liés aux remaniements

chromosomiques et impliquant des bouleversements ontogénétiques, assez

fréquents dans la nature (voir Les horloges du vivant, Jean Chaline).

Processus conservateurs et évolutifs liés au groupe spécifique : Ve ; modifications du milieu ou variations environnementales,

Vi ; modifications internes, Ci ; constance infra-structurale,

Ce ; Constance externe ou ultra-structurale.

Fig.4

D. Quatrième niveau structural : La biosphère

C’est une discipline assez jeune, l’écologie, qui a élaboré la notion de

biosphère. Notion dont les vertus explicatives sont en apparence restreintes au

champ de l’écologie ; Il n’est jamais question de biosphère en matière

d’évolution darwinienne, mais il est question d’évolution (au sens large) en

matière d’environnement.

On cherche à montrer en particulier, pour des raisons de prévention

écologique, que l’environnement est aujourd’hui en équilibre fragile, que cet

équilibre résulte d’une interaction entre histoire de

Définition courante : La biosphère correspond à la totalité de la

matière vivante (aquatique et aérienne, animale et végétale, uni et

pluricellulaire) couvrant la surface terrestre, sorte de pellicule de vie plus

ou moins continue, en interaction avec l’hydrosphère, l’atmosphère (échanges

gazeux) et la lithosphère (actions directes ou indirectes sur l ‘érosion,

la formation des calcaires et des combustibles fossiles, …).

Paradoxalement, ce sont les géologues et les climatologues qui ont forgé

ce concept, en dehors du champ de la science de l’évolution. Il est pourtant

clair que cette biosphère a une histoire ; L’histoire de

► Formation

de matière organique océanique (molécules « pré-biotiques »), encore

appelée « soupe primitive ». L’atmosphère est initialement très riche

en dioxyde de carbone (gaz à effet de serre) et totalement dépourvue de

dioxygène.

►

Apparition des premières cellules vivantes, qui consomment ces molécules pour

1) renouveler leur propre matière organique (= matière première), 2) produire

de l’énergie utilisable par fermentation (= carburant). La vie aérienne est

impossible (trop d’ultraviolets, trop de dioxyde de carbone favorisant un

puissant effet de serre).

► Les

molécules organiques de la soupe primitive viennent à manquer, mais la

biosphère, exclusivement unicellulaire, aquatique et extrêmement ténue,

subsiste grâce à une innovation de

grande

importance :

La photosynthèse. De nombreuses espèces finissent par se passer de la matière

organique de l’environnement (hétérotrophie) et deviennent autotrophes :

elles consomment du dioxyde de carbone et de l’eau (comme matière première), de

la lumière (comme source d’énergie) et rejettent massivement un déchet

métabolique (inutile pour elles) ; le dioxygène. Les océans puis

l’atmosphère s’appauvrissent en dioxyde de carbone (l’effet de serre baisse, le

climat s’en trouve modéré) et s’enrichissent en dioxygène (dont une partie

forme dans la haute atmosphère une couche d’ozone, ou trioxygène, absorbant une

grande partie des ultraviolets).

►

L’enrichissement atmosphérique en dioxygène plafonne lorsque les cellules

s’arment d’une nouvelle innovation de taille, beaucoup plus rentable que la

fermentation en matière de production d’énergie, la respiration cellulaire

(consommation de dioxygène et rejet de dioxyde de carbone) : Les

concentrations atmosphérique et hydrosphérique en dioxygène se stabilisent du

fait d’une « régulation » entre les intensités globales de la

photosynthèse et de la respiration biosphérique.

► La vie,

toujours aquatique, innove en se compliquant. Les espèces coloniales puis

pluricellulaires à différenciation apparaissent, dans le règne animal comme

dans le règne végétal.

► La

préexistence fortuite d’une couche d’ozone et l’extrême pauvreté de la teneur

atmosphérique en dioxyde de carbone rend la vie aérienne possible. Seule

difficulté ; le déficit hydrique des milieux aériens. Une partie de la

biosphère sort de l’eau : Chez les végétaux, on passe des algues aux

bryophytes (mousses, aériennes mais inféodées aux milieux humides) puis aux

spermatophytes qui dominent aujourd’hui sur Terre. Les arthropodes végétariens

semblent être les premiers invertébrés à conquérir la terre ferme. Chez les

animaux vertébrés, on passe des poissons aux batraciens (aériens inféodés aux

milieux humides) puis aux reptiles, oiseaux, mammifères (parmi les très

nombreuses innovations délivrant ces animaux des problèmes liés au déficit

hydrique, citons celles de l’homéothermie, de la ventilation pulmonaire, de

l’œuf à coquille puis de la viviparité).

L’image d’Epinal marquant les esprits dans ce scénario est celle du

premier « poisson à pattes » sortant un jour de l’eau pour habiter un

désert aride… Quoi de plus absurde ? La conquête du milieu aérien est

inconcevable à notre échelle (d’individus), pourtant elle a eu lieu. Ce ne sont

ni quelques individus, ni même quelques espèces qui sont « sortis »

de l’eau, mais des écosystèmes, seules entités capables d’une certaine

autonomie vis à vis du biotope (conditions physiques du milieu) [autonomie et

indépendance n’ont pas la même signification !]. Il y a fort à parier que

ces derniers aient d’ailleurs été précédés non d’écosystèmes océaniques mais

d‘écosystèmes continentaux d’eau douce (étape intermédiaire, requerrant des adaptations

propres).

Pourquoi insister sur cette notion d’écosystème ? Parce que nous

changeons ici de niveau structural. Une seule espèce et encore moins un seul

individu ne peut déterminer les sauts qualitatifs de l’histoire biosphérique.

Voilà pourquoi la notion de biosphère revêt ici plus qu’une vertu descriptive,

cantonnée à la climatologie ; Sa valeur concrète, objective, achève notre

exposé par un stade, ultime certes, mais toujours en mouvement, celui de la

macro-évolution.

Première contradiction

Ce scénario tracé à grands traits peut être développé en chacune de ses

étapes chronologiques grâce aux nombreux documents fossiles recueillis depuis

plus d’un siècle : Il consiste, pour telle partie du monde où les fossiles

se sont empilés chronologiquement dans les sédiments, en une succession

discontinue de faunes et de flores différentes. On a coutume de citer, pour

prendre l’exemple le plus connu, la succession Ere des reptiles et des

conifères (Secondaire) – Ere des mammifères et des plantes à fleurs (Tertiaire).

Succession discontinue parce que ponctuée par une catastrophe planétaire

(météorite et/ou volcanisme intense) dont l’existence est communément admise

–événement on ne peut plus contingent-. Cependant, on admet aussi communément

aujourd’hui, que la diversité des reptiles du secondaire était en déclin bien

avant l’instant de cette catastrophe.

De tels remplacements faunistiques et floristiques peuvent sembler très

schématiques ou subjectifs (état dégradé des documents fossiles). Gardons-en

néanmoins le cadre conceptuel, lui aussi communément admis ; Ces

remplacements ponctués par ce que les paléontologues ont souvent appelé sans

doute à tort des catastrophes, dont les modalités sont du reste rarement

établies, sont nombreuses au cours de l’Histoire de

On connaît de

plus dans l’histoire de la biosphère un événement qui reste inexpliqué, que ce

soit dans le cadre catastrophiste ou dans un autre (la théorie des extinctions

de J.M.Raup par exemple, chapitre 3) : La « crise » cambrienne

n’est marquée par aucune extinction massive mais par une diversification d’une

puissance inégalée par la suite[20].

La succession des crises apparaît donc peu contingente.

A l’instar d’une espèce qui en produit d’autres, apparentées, avant de

s’éteindre (conservation négatrice dans le temps), un ensemble d’espèces (en

inter-relations) dominé par tel ou tel plan d’organisation anatomique produit

de nouveaux ensembles, minoritaires et marqués par de grandes innovations avant

de s’éteindre massivement. On préférera donc expliquer les crises par un mouvement

dialectique (qualitatif et endogène) plutôt que par un mouvement mécanique

(brutal, contingent et exogène) en remarquant 1) l’antériorité de l’émergence

macro-évolutive sur l’extinction massive, 2) la fréquence des crises au cours

de l’Histoire de

L’étonnante communauté typologique d’une classe d’être vivants (par

exemple : Tous les oiseaux possèdent un plumage, des ailes, des sacs

aériens, un bec corné, …) impose une distinction qualitative entre

micro-évolution (spéciation) et macro-évolution (émergence d’un plan

d’organisation radicalement différent). Cette distinction, irritante pour les

gradualistes, était un des principaux contre-arguments fixistes (voir

Denton) ; Elle est à présent un argument évolutionniste dialectique.

Deuxième contradiction

Au cours de la période de domination d’une classe d’êtres vivants, c’est

à dire avant la crise, conçue comme une désapdaptation inéluctable du plan

d’organisation des classes coexistantes dans certains milieux (désadaptation

ayant pour origine l’évolution de l’environnement et/ou le

déficit d’évolu-

tion de ces

classes), celle-ci conserve son plan général d’organisation en favorisant la

multiplication des versions originales de ce plan. Cette multiplication

s’intègre à l’évidence dans le processus macro-évolutif : L’autruche et le

pinson sont radicalement différents, bien qu’appartenant tous deux à la classe

des oiseaux.

La macro évolution infra-classe diversifie un type de façon à multiplier

les adaptations générales au milieu : de nombreux poissons comme l’anabas,

le périophtalme, les dipneustes, sont ainsi adaptés à la vie

aérienne en conservant leur appartenance à la classe des poissons. La conquête

de nouveaux milieux par macro mutation infra-classe est un mode de conservation

de la classe contre les excédents ou les manques relatifs à un milieu donné,

saturé par la micro évolution. En se prolongeant dans le milieu conquis, la

macro évolution dépasse sa vocation à conserver un type général et devient

« super-classe », orientant le nouveau plan d’organisation dans le

sens d’une meilleure adaptation au milieu : Les poissons forment ainsi le

groupe ancestral des batraciens, les batraciens celui des reptiles, les

reptiles celui des oiseaux et des mammifères, toujours dans le sens d’un

indépendance de plus en plus marquée vis à vis du milieu aquatique (viviparité,

homéothermie, ventilation pulmonaire, excrétion, …).

Voici donc deux contradictions étroitement associées (fig.5),

visiblement fondées sur le même principe conservation/diversification. La

macro-évolution super-classe est conçue à la fois comme l’échec de la

macro-évolution infra-classe (conservation du type général de la classe en

diversifiant ses familles, groupes, ordres) et comme la réussite de la

conservation à un plus haut niveau de la représentation des êtres vivants sur

Terre (biosphère).

Avantage

collatéral : Cette macroévolution qui réadapte le plan d’organisation

des espèces en milieu changeant (conservation de la vie dans le temps) peut

fortuitement adapter ce plan à un autre milieu contemporain du premier

(extension spatiale de la biosphère) grâce à des innovations

anatomo-physiologiques (complexification). C’est dans ce sens qu’on peut

comprendre la colonisation de nouveaux milieux par la biosphère durant son

histoire : On peut considérer qu’aujourd’hui la majorité des habitats,

même les plus « hostiles » (fortes pressions, fortes températures,

faibles températures, forte acidité, obscurité totale, aridité extrême,

anaérobiose) est peuplée.

Perpétuée dans le temps (trois milliards d’années) et dans l’espace (la

quasi-totalité de la surface terrestre), la biosphère est confrontée au

changement global de la planète. L’avantage récemment mis à jour tient au fait

que les diverses interactions régulatrices (stabilité des concentrations

atmosphériques en dioxygène et en dioxyde de carbone par exemple) actuelles

tendent à stabiliser l’environnement planétaire (toujours sans le pouvoir

absolument !). Une certaine indépendance vis à vis du milieu se révèle (au

niveau de la biosphère, pas à celui des structures inférieures), tendant à

harmoniser (sans le pouvoir) les mouvements internes et externes à la matière

vivante. L’écologiste constatera aujourd’hui, ce n’était pas le cas au début de

l’histoire de

La diversité des espèces, se régulant quantitativement et

qualitativement au sein d’un écosystème, tend à pérenniser chacune d’elles,

sans le pouvoir à long terme (contradiction antagoniste) : On peut encore

considérer l’écosystème (dont l’extension est la biosphère) comme une

superstructure favorisant la conservation du niveau inférieur des groupes

spécifiques mais aussi l’émergence d’une structure hautement complexe et douée

de puissantes facultés conservatrices ; la biosphère.

-

Contradiction antagoniste

secondaire : La macro-évolution super-classe est le processus grâce auquel

la biosphère traverse ses « crises » biologiques en changeant ses

formes dominantes. Elle rend également irréversible l’installation de la vie

sur les milieux conquis par la macro-évolution infra-classe.

-

Contradiction antagoniste

principale : La macro-évolution infra-classe équivaut à un

« polymorphisme d’espèce » : Elle diversifie les familles et les

ordres pour conserver le type de la classe (conjonction de caractères corrélés

les uns aux autres[21]).

Une telle diversification produit des versions efficaces mais aussi des échecs

nécessaires (au sens où une forme plus complexe est un échec pour la

conservation temporelle de la forme simple). Ces derniers, plans d’organisation

radicalement nouveaux, caractérisant par exemple l’apparition d’une nouvelle

classe ou d’un nouvel embranchement, sont susceptibles d’être à leur tour

auto-conservateurs dans de nouveaux milieux terrestres.

Processus conservateurs et évolutifs liés à la biosphère : Ve ;

modifications du milieu ou variations environnementales, Vi ;

modifications internes, Ci ; constance infra-structurale, Ce ;

Constance externe ou ultra-structurale.

Fig.5

E. Conclusion

On le comprendra facilement, une telle synthèse ne peut être que

schématique. C’est volontaire. Son but avoué est de montrer en quoi le

matérialisme dialectique peut se loger légitimement et intégralement, sans

distorsion, au sein des éléments actuels de la théorie de l’évolution, de

montrer qu’il permet de penser les différents concepts connus des biologistes

dans leurs rapports objectifs. Tout reste à découvrir à partir de ce modèle,

lui même modifiable. Mais la description d’un phénomène n’est pas la

connaissance de ce phénomène. C’est une mauvaise habitude de biologiste

agnostique à laquelle il s’agit de tordre le cou…

On pourrait croire que la propriété conservatrice de la matière vivante

ressemble fort à un postulat vitaliste. Mais la vie n’incarne pas une force

surnaturelle « conservatrice » qui lui permettrait de survivre à

toutes les aventures terrestres en évoluant. C’est son histoire elle-même

qu’elle incarne. Et la propriété conservatrice qu’elle manifeste n’est pas la

cause de cette histoire, c’en est à la fois la cause et la conséquence.

[Cause et effet]

sont des concepts n’ayant comme tels une validité que s’ils sont appliqués à un

cas particulier, mais dans la mesure où nous considérons ce fait singulier dans

sa connexion générale avec la totalité du monde, (…) ils se confondent dans

l’action universelle réciproque, où cause et effet permutent continuellement

leur position ; Ce qui ici était effet devient ensuite cause et

vice-versa.

Engels. Dialectique de

C’est à la lumière de cette citation qu’il faut comprendre le problème

sous jacent à notre synthèse, celui de la conservation de la propriété

conservatrice elle-même… La théorie de l’hérédité qu’il est nécessaire d’établir

maintenant s’en trouve profondément compliquée, mais elle n’est pas

inaccessible…

Indiquons, et c’est un résultat global de l’exposé, que c’est

l’inefficience de cette conservation à un niveau donné qui détermine la

possibilité d’une conservation du niveau qui lui succède, sur les bases

procédurales non-perdues de conservation du niveau qui l’a précédé :

Paradoxalement donc, la perte non totale des mécanismes conservateurs à un

niveau (ceux des niveaux inférieurs persistent) –régression du mouvement conservateur-

établit positivement l’émergence des mécanismes conservateurs suivant le saut qualitatif à un niveau supérieur

–complexification du mouvement évolutif-.

► L’échec

de conservation architecturale de l’organisme pluricellulaire à différenciation

(B) se traduit au niveau de ses gamètes par une non-conservation du génome

(méiose), créant ainsi les bases du polymorphisme, dont le caractère

conservateur a été mis en évidence au niveau supérieur C de l’espèce sur les

bases des mutations génétiques et de la reproduction sexuée existant au niveau

inférieur A de la cellule.

► L’échec

de conservation typologique de l’espèce (C) se traduit par une micro-évolution

(édification d’une barrière reproductive dont les mécanismes, encore peu

connus, sont indéniablement relatifs à la physiologie de l’organisme –niveau

inférieur B-, créant ainsi les bases d’une conservation d’un plan

d’organisation sans type (macro-évolution infra-classe) pour lequel la loi de

corrélation des organes reste valable au niveau supérieur D (ensemble des

espèces « adaptées » les unes aux autres et à leur biotope ;

écosystème).

► L’échec

de conservation du plan d’organisation propre à une classe (D) se traduit par

une macro-évolution super-classe, condition du dépassement des crises

biologiques (conservation de la matière vivante au sens large) au niveau de la

biosphère, sur la base du polymorphisme (niveau inférieur C de l’espèce).

Pour souligner la réalité de l’action de ce niveau structural inférieur

C dans ce troisième point (espèce polymorphe, et non cellules) : Les gènes

« architectes » sensés définir au moment de l’embryogenèse

l’architecture générale de l’organisme (plan d’organisation), sont hautement

conservés (quasiment aucune mutation au cours du temps) à travers la plupart

des espèces animales : Par exemple les gènes architectes contrôlant la

construction des yeux sont à quelques rares mutations neutres près, les mêmes

chez la mouche et chez l’Homme (alors que leurs yeux sont absolument différents

dans leur structure !). En revanche la position et le nombre de ces gènes

diffère d’un phylum à l’autre.

Les recombinaisons de gènes semblent donc avoir un rôle déterminant sur

leurs effets, au moins aussi important que celui des mutations intra-géniques

dont on parle si souvent, qui sont d’ailleurs divers : Le même gène

architecte contrôle chez l’Homme à la fois la construction de la main à cinq

doigts et l’appareil uro-génital ! C’est un résultat peu orthodoxe aux

yeux des néodarwiniens mais néanmoins unanimement accepté aujourd’hui. Or les

processus relatifs au polymorphisme sont responsables de telles recombinaisons.